遺品整理とは、故人の持ち物を整理しながら住まいを整える大切な作業です。しかし、どのタイミングで始めるべきか、どのように進めればいいのか悩む方も多いでしょう。

本記事では、遺品整理の意味や手順、注意点をわかりやすく解説し、信頼できる業者の選び方や生前整理のポイントまで詳しくご紹介します。

遺品整理とは?意味と目的を正しく理解しよう

遺品整理とは、故人が生前に使っていた持ち物を整理・処分し、住まいを整える作業のことです。単なる片付けではなく、遺族が故人を想いながら、心の整理をつける大切な過程でもあります。正しい意味と目的を理解しておくことで、家族の負担を軽減し、円満に進めることができます。

遺品整理の基本的な役割と社会的な背景

遺品整理の主な役割は、故人の持ち物を整理し、住居を清掃・原状回復することです。家族が遺品を一つひとつ確認しながら、必要なものを残し、不要なものを処分していきます。これは単なる片付けではなく、故人を偲び、思い出を振り返る時間でもあります。

現代では核家族化や高齢化が進み、遺品整理を家族だけで行うのが難しくなるケースが増えています。そのため、専門の遺品整理業者に依頼する家庭が年々増加しています。業者が関わることで、家財の仕分けやリサイクル処分、清掃までを安全かつ効率的に行えるようになりました。

また、遺品整理は「孤独死」などの社会問題とも関わっています。行政や地域と連携して対応するケースもあり、単なる家族の問題ではなく、社会全体で支え合う仕組みが求められています。遺品整理は、故人を想い、次の世代へ空間や記憶を引き継ぐ大切な行為なのです。

遺品整理と生前整理・不用品回収との違い

遺品整理・生前整理・不用品回収は似ていますが、それぞれ目的と進め方が異なります。遺品整理は、故人が亡くなった後に遺族が遺品を整理する作業であり、思い出や相続など精神的・法的な側面も含まれます。一方、生前整理は本人が元気なうちに身の回りの物や財産を整理し、家族の負担を減らすために行う前向きな取り組みです。

不用品回収は、日常生活の中で出るゴミや使わなくなった物を業者が回収・処分するサービスで、感情的・法的な意味はほとんどありません。遺品整理との大きな違いは、故人への敬意を持って行うかどうかです。

遺品整理業者の中には、生前整理や不用品回収にも対応する業者がありますが、依頼内容を明確に伝えることが大切です。目的に合ったサービスを選ぶことで、費用や手間を抑えつつ、安心して整理を進められます。

家族で行う意義と心の整理の大切さ

遺品整理は、単に物を片付ける作業ではなく、家族が故人と向き合い、心の整理をする大切な時間です。故人の思い出の品に触れることで、「ありがとう」という感謝の気持ちや、「これからも前に進もう」という決意を持つきっかけになります。

特に家族が一緒に遺品整理を行うことには大きな意味があります。共同で作業をすることで、思い出を共有し、悲しみを分かち合うことができます。また、相続や形見分けに関しても、話し合いながら進めることでトラブルを防ぐことができます。

ただし、精神的な負担が大きい作業でもあるため、無理をせずペースを調整することが大切です。必要に応じて、専門業者にサポートを依頼するのも賢明な方法です。遺品整理を丁寧に行うことで、故人とのつながりを感じながら、新たな一歩を踏み出すことができます。

遺品整理を始めるベストタイミング

遺品整理を始める時期に正解はありませんが、家族が集まりやすいタイミングや手続き上の期限を考慮することが大切です。気持ちの整理がつかないまま急ぐと後悔することもあるため、心身の状態を優先しつつ、現実的なスケジュールで進めることが理想です。

葬儀後や法要後など家族が集まる時期

遺品整理を行う時期として多いのが、葬儀後や四十九日などの法要後です。この時期は親族が集まりやすく、思い出を共有しながら話し合いができるため、整理を円滑に進めやすいタイミングといえます。

葬儀直後は悲しみが深く、判断が難しい場合もありますが、一定期間をおいて気持ちが落ち着いた頃に取りかかることで、冷静に取捨選択ができるようになります。特に形見分けや貴重品の確認は、複数人の立ち会いがあるとトラブルを防ぎやすくなります。

また、親族が揃うタイミングであれば、作業の分担や保管方法などを相談しながら進めることができます。人手が多ければ作業の負担も軽減され、精神的な支えにもなります。

遺品整理は家族の絆を再確認する機会にもなります。慌てず、家族全員が納得できるペースで進めることが重要です。

賃貸退去や相続手続きなど現実的な期限に合わせる

遺品整理には、法的・契約的な期限が関わるケースがあります。特に賃貸住宅の場合、退去日までに部屋を明け渡す必要があり、家財の整理や清掃を急ぐ場面もあります。管理会社や大家との相談を早めに行い、スケジュールを立てて進めることが大切です。

また、相続手続きに関わる遺品(預金通帳・不動産書類・保険証券など)は、早めの確認が必要です。相続放棄を検討している場合も、財産の状況を把握してから判断するため、期限内に整理を進める必要があります。

ただし、期限に追われて焦ると、思い出の品や貴重品を誤って処分してしまうリスクがあります。そのため、時間的な制約があるときほど、専門の遺品整理業者を活用するのがおすすめです。

現実的な期限を意識しながらも、冷静に判断できる環境を整えることが、後悔のない整理につながります。

心の準備ができた段階で無理なく始める

遺品整理は、気持ちの整理と深く関わる作業です。故人を想う気持ちが強いほど、手をつけることに抵抗を感じる人も少なくありません。無理に早く進めようとすると、精神的に大きな負担となり、悲しみが再び大きくなることもあります。

そのため、心の準備が整ってから始めることが何よりも大切です。「そろそろ片付けよう」と自然に思えるようになったタイミングが、遺品整理を始める合図といえます。

気持ちが落ち着いていない場合は、作業を小さく区切って少しずつ進めるのも良い方法です。1日10分だけ写真を整理するなど、無理のない範囲で取り組みましょう。

また、家族や友人、専門業者にサポートを頼むことで、心の負担を和らげることができます。精神的な余裕を保ちながら行う遺品整理こそ、故人への最大の思いやりです。

遺品整理の基本手順と効率的な進め方

遺品整理をスムーズに進めるには、順序立てた手順が重要です。遺言書や貴重品の確認から始め、遺品を整理・分類し、最後に清掃や原状回復を行う流れを意識すると、無駄なく安全に作業できます。焦らず計画的に進めることが成功の鍵です。

遺言書や貴重品を最初に確認する

遺品整理の最初のステップは、遺言書や貴重品を確認することです。これらを早い段階で見つけることで、相続や財産管理に関するトラブルを防げます。特に、遺言書が封印されている場合は、勝手に開封せずに家庭裁判所で「検認手続き」を行う必要があります。

貴重品には、現金・預金通帳・印鑑・保険証券・不動産関連書類などが含まれます。これらを安全に保管し、紛失しないよう注意しましょう。また、貴金属や貴重なコレクションなどは、後で形見分けや査定が必要になるため、分けて保管しておくと安心です。

重要書類や貴重品を先に整理しておくことで、その後の遺品整理全体を落ち着いて進められます。最初にしっかり確認することが、効率と安全の両方を確保する第一歩です。

遺品を「残す・譲る・処分」に分類する

次のステップは、遺品を「残す」「譲る」「処分」の3つに分類することです。目的は、整理を効率よく進めながら、思い出の品を大切に残すことにあります。まず、家族で話し合いながら、形見として残したい品や写真などを「残す物」として分けましょう。

次に、「譲る物」として、親族や友人に思い出の品を形見分けします。この際、感情的にならず公平に分配するために、リストを作るとトラブルを防げます。

最後に、「処分する物」はリサイクルや寄付、自治体の回収ルールに従って処理します。まだ使える物はリユースすることで、無駄を減らせます。

この3分類を意識して作業を行うことで、判断に迷う時間を減らし、遺族間の意見の食い違いも最小限に抑えられます。

清掃・原状回復まで一連の流れを意識する

遺品整理の最終ステップは、清掃と原状回復です。整理後の部屋をきれいに整えることで、故人への感謝の気持ちを形にできます。特に賃貸物件の場合は、退去前に原状回復を求められるため、壁や床の汚れ・損傷などを確認しておくことが重要です。

家具や家電を搬出した後は、掃除機や雑巾で埃を取り除き、簡単な清掃を行いましょう。臭いやシミがある場合は、専門の清掃業者に依頼するのも安心です。また、遺品整理業者の中には、ハウスクリーニングやリフォームまで対応するところもあります。

最後に、必要な書類や鍵を整理して、関係者に引き渡すことで全工程が完了します。遺品整理を単なる片付けで終わらせず、清掃・引き渡しまでを意識することで、故人の住まいを丁寧に締めくくることができます。

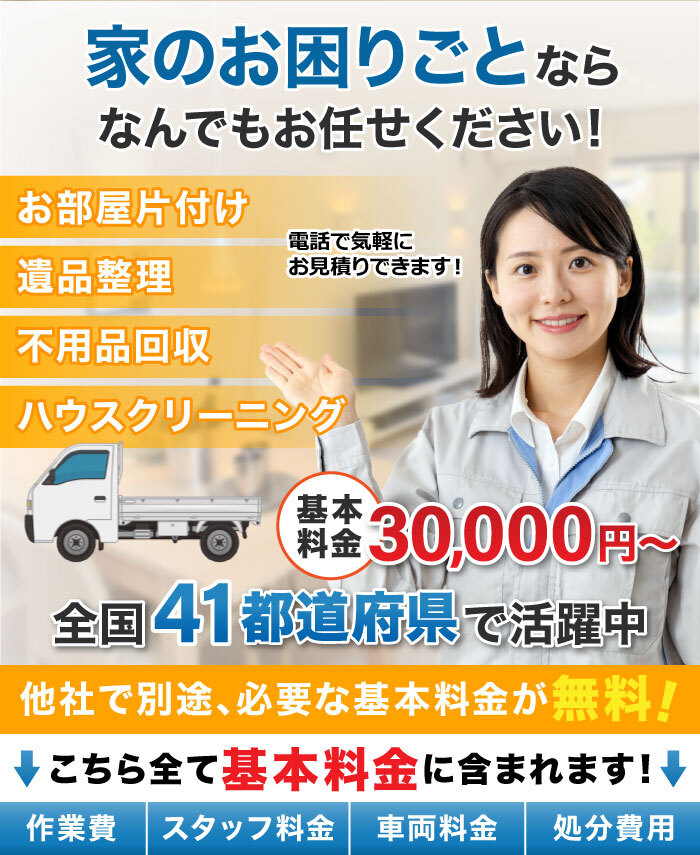

遺品整理を業者に依頼する際の費用と注意点

遺品整理を業者に依頼する場合、料金は部屋の広さや遺品の量によって大きく異なります。また、追加費用が発生するケースもあるため、見積もり内容の確認が欠かせません。費用相場と注意点を理解しておくことで、安心して業者に依頼できます。

部屋の広さ・物量別に見る費用相場の目安

遺品整理の費用は、部屋の広さや荷物の量によって変動します。一般的な相場として、1Kや1Rの単身向けの部屋で3万〜6万円程度、1DK〜2DKの間取りでは8万〜15万円ほど、3LDK以上の広い住宅になると20万円を超えることもあります。

この金額には、仕分け・搬出・不用品処分・簡易清掃などが含まれることが多いですが、業者によってサービス範囲が異なるため、事前確認が重要です。また、荷物の量が多い場合や大型家具・家電が多い場合は、費用が上がる傾向にあります。

一方、買取サービスを行っている業者であれば、価値のある品物を買い取ってもらうことで、総費用を抑えることも可能です。遺品整理を検討する際は、相場を把握し、自分の状況に合った業者を選ぶことがポイントです。

費用を左右する要因と追加料金の注意点

遺品整理の費用を左右する主な要因は、「作業量」「作業環境」「交通費・人件費」の3つです。荷物の量が多いほど仕分けや搬出に時間がかかり、作業人数も増えるため費用が上がります。特に階段のみのアパートやエレベーターのない建物では、人手が必要になり追加料金が発生することもあります。

また、家電リサイクル法対象品(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど)の処分には別途リサイクル費用が必要です。さらに、遠方への出張や深夜作業、特殊清掃を伴う場合も追加料金がかかる可能性があります。

見積もり金額が安すぎる業者は、後から高額な請求をする悪質なケースもあるため注意が必要です。必ず見積書の内訳を確認し、追加料金の発生条件を事前に説明してもらうことで、安心して依頼ができます。

見積もり時に確認しておくべきポイント

遺品整理を依頼する際は、見積もりの段階でしっかり確認することが大切です。まず、料金の内訳を明示してもらい、「基本料金」「処分費」「清掃費」などが含まれているかを確認しましょう。口頭ではなく書面で見積もりを受け取ることがトラブル防止につながります。

また、見積もり時に現地確認を行う業者を選ぶこともポイントです。写真だけで見積もると、実際の作業時に追加費用が発生するケースが多いためです。さらに、作業日程・所要時間・支払い方法などの詳細も確認しておくと安心です。

信頼できる業者は、質問に丁寧に答え、契約内容を明確に説明してくれます。見積もり段階で誠実な対応をしてくれる業者ほど、作業後の満足度も高い傾向があります。慎重に比較して依頼することが、後悔しない遺品整理への第一歩です。

信頼できる遺品整理業者の選び方

遺品整理を安心して任せるためには、資格・保険・対応姿勢の3つを基準に業者を選ぶことが大切です。価格だけで判断せず、信頼性や法令遵守の姿勢を重視することで、トラブルを防ぎながら丁寧な整理ができます。

遺品整理士・古物商など資格と許可を持つ業者を選ぶ

遺品整理業者を選ぶ際は、資格や許可を持つ業者を選ぶことが信頼の第一歩です。特に「遺品整理士認定協会」が発行する遺品整理士の資格は、専門知識と倫理観を持って作業を行う証明です。また、貴重品や再販可能な品を扱う場合は「古物商許可」が必要であり、無許可での買取は法律違反となります。

さらに、家電リサイクル法や廃棄物処理法に関する理解も欠かせません。正規の許可を持つ業者であれば、法律に従って不用品を適切に処理し、環境にも配慮した対応を行います。

資格や許可を明記している業者は、信頼性や責任感の面でも安心できます。公式サイトで認定番号や許可証を確認できるかどうかをチェックし、見積もりの際にも提示を求めるとよいでしょう。

損害賠償保険や自治体提携の有無をチェックする

遺品整理では、作業中に壁や床を傷つけてしまったり、誤って大切な品を処分してしまうリスクがあります。そのようなトラブルに備えるために、業者が「損害賠償保険」に加入しているかを確認することが重要です。保険加入業者であれば、万が一の損害にも適切に対応してくれるため安心です。

また、自治体と提携している業者は信頼性が高く、適正な処分ルートを確保しています。一般廃棄物収集運搬業者と連携しているかどうかを確認することで、違法な処分を避けられます。

公式サイトや見積書に「保険加入済」「自治体提携業者」などの記載があるかチェックし、説明が曖昧な場合は注意が必要です。法令に基づいた体制を整えている業者こそ、安心して任せられるパートナーといえます。

実績・口コミ・対応姿勢を比較して判断する

信頼できる業者を見極めるためには、実績や口コミ、担当者の対応を総合的に確認することが大切です。まず、公式サイトに掲載されている「作業実績」や「お客様の声」をチェックしましょう。実際の作業写真や事例がある業者は、経験が豊富で安心感があります。

次に、Googleレビューや比較サイトの口コミも参考になります。料金や作業スピードだけでなく、「対応が丁寧だった」「説明がわかりやすい」といった声が多い業者は信頼できます。

見積もり時の対応も重要な判断基準です。質問に対して丁寧に答え、押し売りや強引な契約をしない業者を選びましょう。誠実な対応をする会社ほど、作業後の満足度も高く、トラブルも少ない傾向にあります。

遺品整理で気をつけたい3つの注意点

遺品整理は、家族の気持ちや法律的な側面が関わる繊細な作業です。誤った判断をすると、親族間のトラブルや相続問題につながることもあります。ここでは、整理を進めるうえで特に注意すべき3つのポイントを解説します。

親族の同意を得ずに遺品を処分しない

遺品整理で最も多いトラブルは、家族の同意を得ずに遺品を処分してしまうことです。遺品は故人の思い出であると同時に、家族にとっても大切な財産の一部です。感情的に処分してしまうと、「勝手に捨てられた」「確認してほしかった」などの不満や対立が生まれることがあります。

まずは、家族や親族と話し合い、処分するもの・残すものを全員で確認しましょう。特に形見分けや思い出の品は、誰が受け取るかを明確にしておくことが大切です。また、相続に関係する可能性がある品物(貴金属や高価な骨董品など)は、価値を確認してから扱う必要があります。

家族の気持ちを尊重しながら丁寧に進めることが、後悔のない遺品整理につながります。

相続放棄・遺言内容の確認を怠らない

遺品整理を始める前に、相続放棄や遺言書の内容を確認することが非常に重要です。相続放棄をすると、故人の財産だけでなく負債も引き継がなくなる一方で、一度でも遺品を処分してしまうと「相続した」とみなされる場合があります。

また、遺言書がある場合は、その内容を確認してから作業を始めましょう。遺言書には財産の分配方法や特定の遺品を誰に譲るかなどの記載があるため、勝手に処分すると法的なトラブルに発展することがあります。

遺言書が封印されている場合は、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。これらの手続きが完了するまでは、遺品を動かさずに保管しておくことが望ましいです。法的な流れを理解し、慎重に進めることで、後々の争いを防ぐことができます。

デジタル遺品や個人情報の扱いに注意する

近年は、スマートフォンやパソコン、クラウドサービスなどに残る「デジタル遺品」への対応も重要になっています。中には銀行口座やSNS、ネットショップの情報など、個人情報や金銭に関わるデータも含まれています。

まず、パスワードやログイン情報を確認できる場合は、早めに整理しておきましょう。SNSアカウントやメールには、故人のプライベートな内容が多く含まれているため、削除や保存を家族で話し合って決めることが大切です。

また、クレジットカードやオンライン決済サービスの自動引き落としが続くケースもあります。早めに停止手続きを行わないと、不要な費用が発生してしまうことがあります。

デジタル遺品は専門業者によるサポートも増えています。個人情報を適切に処理することで、安心して整理を完了できます。

家族の負担を減らす「生前整理」のすすめ

生前整理とは、元気なうちに自分の持ち物や財産、情報を整理しておくことです。突然のトラブルや家族の負担を減らすために、今注目されています。早めに行うことで、安心した老後とスムーズな相続準備が可能になります。

生前整理を行うことで得られる安心とメリット

生前整理を行う最大のメリットは、家族の精神的・肉体的な負担を軽減できることです。高齢になってからの片付けや、遺族による遺品整理は時間も労力もかかります。生前に整理をしておくことで、残された家族が混乱せずに済み、スムーズに生活を引き継ぐことができます。

また、自分自身にとっても大きな安心感が得られます。必要な物と不要な物を見直すことで、生活スペースが広がり、心の整理にもつながります。さらに、相続財産の全体像を把握できるため、遺言書の作成や分配の相談もスムーズに行えます。

最近では、専門業者がサポートする「生前整理サービス」も増えています。体力的に不安を感じる方や、どこから始めればよいか分からない方でも安心して取り組めます。早めに始めることで、人生の後半をより穏やかに過ごせます。

物・財産・情報の3つを整理しておくポイント

生前整理では、「物」「財産」「情報」の3つを整理することが大切です。まず「物の整理」では、長年使っていないものや不要なものを処分し、生活に必要なものだけを残します。リサイクルや寄付を活用するのも良い方法です。

次に「財産の整理」では、現金・預金・不動産・保険・年金などをリスト化し、家族に分かりやすくまとめておきましょう。資産を明確にしておくことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。

最後に「情報の整理」では、SNSやメール、ネット銀行などのデジタルデータの扱いも忘れずに。パスワードやアカウント情報はエンディングノートなどにまとめておくと安心です。

この3つを意識して整理しておくことで、家族が迷わず対応でき、自分自身も安心して将来を迎えられます。

まとめ

遺品整理とは、故人の思い出を整理しながら、家族が新たな一歩を踏み出すための大切な作業です。適切なタイミングを見極め、手順に沿って進めることで、トラブルや負担を最小限に抑えられます。また、資格や保険を持つ信頼できる業者に依頼すれば、安心して作業を任せられます。

さらに、生前整理を行っておくことで、家族の心身の負担を軽くし、自分自身も安心して老後を迎えることができます。遺品整理は「片付け」だけでなく、「感謝」と「引き継ぎ」の時間です。計画的に進め、故人と家族の思いを丁寧につなぎましょう。