遺品整理の費用は「誰が払うのか」「いくらかかるのか」で悩む方が多くいらっしゃいます。特に相続人が複数いる場合や、相続放棄を検討している場合には、支払い義務の有無や負担割合を正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、遺品整理の費用を誰が支払うのかを中心に、相場や相続との関係、費用を安く抑える方法まで詳しく解説します。家族間のトラブルを防ぎ、安心して遺品整理を進めるための参考にしてください。

遺品整理の費用を負担するのは誰?基本的な考え方

遺品整理にかかる費用は、原則として相続人が支払うことになります。ただし、遺産の有無や相続放棄など状況によって負担者が変わる場合もあります。まずは、法的なルールと家族間の話し合いをもとに、誰がどのように負担するのが適切かを確認しておきましょう。

相続人が遺産から支払うのが一般的なルール

遺品整理にかかる費用は、法律上「葬儀費用」や「債務」と同じく、原則として相続財産から支払われるのが一般的です。つまり、相続人が複数いる場合でも、まずは故人の遺産を使って支払うのが正しい流れです。この際、現金や預金があればそこから支払えますが、遺産が不動産や動産しかない場合は、売却や換金が必要になることもあります。

支払い後に残った財産を相続人で分けることで、後のトラブルを防ぐことができます。遺品整理は法律上の義務ではありませんが、故人の尊厳を守るための大切な行為です。費用負担を明確にしておくことで、親族間の誤解や不公平感を防ぎ、円滑に進められるでしょう。

相続人同士で話し合い負担割合を決めるケース

遺品整理の費用は、遺産から支払う以外に、相続人同士で話し合いながら負担を分けるケースも多くあります。特に遺産が少ない場合や、すぐに現金化できない財産しかない場合に有効です。例えば、3人の相続人がいる場合、それぞれが1/3ずつ分担したり、関わりの深い家族が多く負担したりするなど、柔軟に対応できます。

このとき大切なのは、後々のトラブルを避けるため、口約束ではなく文書やメールなど記録を残しておくことです。また、整理業者の見積もり書を全員で共有し、費用の妥当性を確認することも重要です。公平性と透明性を保ちながら、家族全員が納得できる形で進めることが、信頼関係を守るポイントです。

相続財産がない場合は家族が協議して対応する

故人に遺産が残っていない場合、遺品整理費用は家族や親族が協議して負担することになります。この場合、法的な義務ではありませんが、遺品整理を放置すると部屋の明け渡しが遅れたり、賃貸契約の違約金が発生することもあります。そのため、誰が費用を出すのかを早めに決めることが大切です。

費用が高額になる場合は、複数の遺品整理業者に見積もりを依頼し、もっとも信頼できる業者を選びましょう。また、遺品の中に再利用できる家電や家具がある場合は、買取サービスを活用して実質的な負担を減らすことも可能です。家族の協力と冷静な判断が、負担を最小限に抑えつつ、故人を尊重する整理につながります。

相続放棄した場合の費用負担と注意点

相続放棄をすると、基本的に遺品整理に関する費用の支払い義務はなくなります。しかし、放棄の手続き完了前や遺品の管理状況によっては、例外的に責任が残る場合もあります。正しい知識を持って行動することが、トラブルを防ぐ大切なポイントです。

相続放棄すれば原則として支払い義務はない

相続放棄を行うと、法律上は故人の財産や負債を一切引き継がないことになります。そのため、遺品整理の費用も「相続人ではない」として支払う義務はなくなるのが原則です。家庭裁判所で正式に相続放棄の手続きを完了すれば、債務や整理費用の負担から解放されます。

ただし、放棄の手続きが完了する前に業者に依頼してしまうと、その契約は相続放棄の対象外となり、個人契約として支払う必要が出てきます。

また、遺品整理業者が放棄前に作業を始めていた場合も、費用を請求されるケースがあります。相続放棄を検討している場合は、手続きが完了するまで軽率に依頼をしないことが重要です。弁護士や司法書士に相談し、正しいタイミングで進めましょう。

放棄後も遺品の管理責任が残るケースがある

相続放棄をしても、すぐにすべての責任から解放されるわけではありません。民法上では、相続放棄をした相続人にも「相続財産管理義務」が一時的に発生する場合があります。これは、他人に財産が勝手に処分されたり、放置されて損害が出たりしないように、最低限の管理を求める制度です。

たとえば、貴重品や現金を安全な場所に保管したり、鍵を閉めて部屋を守ったりする行為が該当します。この段階で遺品整理業者を勝手に呼んでしまうと、相続放棄者が費用を請求されるおそれもあります。

管理義務はあくまで「一時的」であり、家庭裁判所で相続財産管理人が選任されれば、その時点で責任は移ります。放棄後も安易に動かず、管理の範囲と責任をよく理解することが大切です。

相続人全員が放棄した場合は管理人が処理を担当

もし相続人全員が相続放棄をした場合、遺品整理や財産の処理は「相続財産管理人」に引き継がれます。相続財産管理人は家庭裁判所が選任し、遺産の売却や清算、債務の支払い、遺品整理などを法的に行う立場の人です。

通常は弁護士や司法書士が就任することが多く、遺品整理の費用も遺産の中から支払われます。ただし、遺産がまったく残っていない場合は、管理人の報酬や整理費用を立て替える必要が出る場合もあります。その際は、故人の住居を管理する大家や自治体が関与するケースもあります。

全員放棄後は、勝手に遺品を処分したり業者を呼んだりするとトラブルになるおそれがあるため、家庭裁判所の指示を待つことが重要です。法的な手順を踏むことで、費用負担のトラブルを避けられます。

相続人がいない・身寄りがない場合の支払い義務

相続人がいない、または身寄りがない場合の遺品整理費用は、特定の人が自動的に支払うわけではありません。状況によって、賃貸契約の関係者や自治体、管理会社などが対応することになります。それぞれの立場によって責任範囲や負担内容が異なります。

賃貸物件では連帯保証人や大家が負担することが多い

故人が賃貸住宅に住んでおり、相続人がいない場合は、遺品整理費用を連帯保証人や大家が負担するケースが多く見られます。賃貸契約には「原状回復義務」があり、部屋を空け渡すために遺品を撤去する必要があるためです。連帯保証人は、故人の代わりに家賃や清掃費用を支払う責任を負う契約上の立場にあります。

そのため、遺品整理や特殊清掃の費用を大家から請求されることがあります。また、保証会社がついている場合は、保証会社が一時的に立て替えを行い、その後連帯保証人や遺族に請求が回るケースもあります。

最近では、孤独死が増加する中で、こうしたトラブルを避けるために、保証会社や管理会社が「遺品整理対応プラン」や「死後事務委任契約」を導入していることもあります。事前に契約内容を確認し、万が一の際にどこまで負担が発生するのかを理解しておくことが重要です。

自治体や管理会社が遺品整理を行う場合もある

相続人も連帯保証人もいない場合、最終的に遺品整理を行うのは自治体や管理会社になることがあります。自治体は「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」に基づき、身寄りのない故人の遺体引き取りや遺品処理を行うことができます。この場合、自治体は遺品を一時的に保管し、必要に応じて公共の予算で整理・処分を実施します。

ただし、故人の資産や現金が確認された場合は、その範囲内で費用が賄われます。管理会社や大家は、部屋を再び貸し出すために遺品整理を行いますが、費用を誰にも請求できない場合、自費で負担することになります。そのため、自治体と協力しながら処理を進めるケースも増えています。

こうした事例は特に高齢単身世帯の増加に伴い全国的に増えており、自治体ごとに対応方法や費用負担のルールが異なります。将来的に家族がいない場合に備えて、「死後事務委任契約」や「生前整理」を活用しておくことが、こうした問題を防ぐ有効な手段となります。

遺品整理にかかる費用の相場と内訳

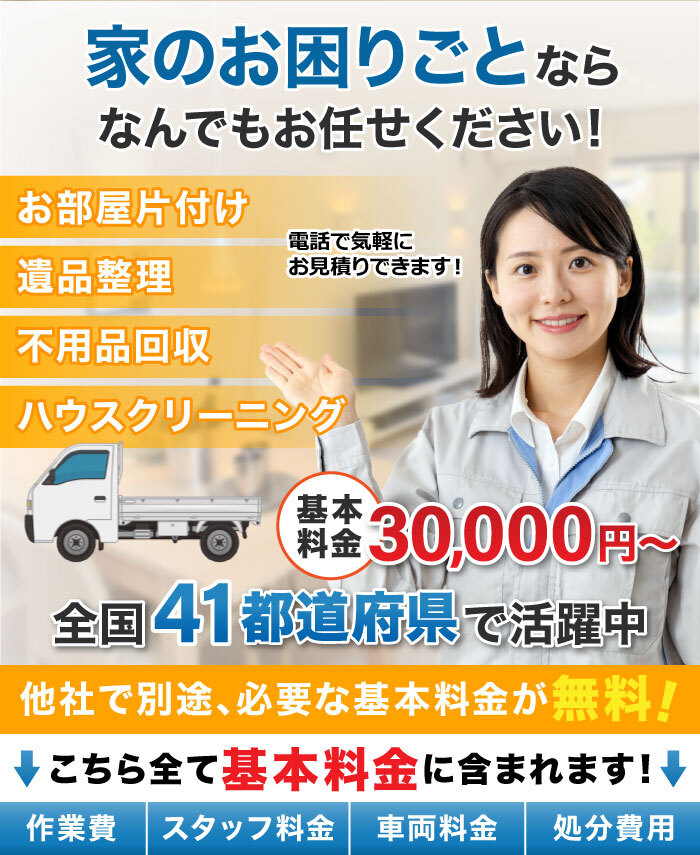

遺品整理の費用は、部屋の広さや遺品の量、作業内容によって大きく異なります。一般的には数万円から数十万円が目安ですが、特殊清掃や買取の有無で金額が変動します。費用の内訳や相場を知ることで、適正な見積もりかどうかを判断しやすくなります。

間取り別の料金目安(1K〜3LDK)

遺品整理の費用は、部屋の広さと遺品の量によって決まります。一般的な相場は、1K・ワンルームで3〜8万円、1DKで5〜12万円、2LDKで12〜25万円、3LDKになると20〜40万円前後が目安です。部屋数が増えるほど仕分けや搬出に時間と人手がかかるため、費用も上がります。

また、地方よりも都市部のほうが人件費や処分費が高いため、同じ間取りでも金額が異なる場合があります。遺品の量が少なくても、家具が大きかったりエレベーターがない建物だったりすると、作業時間が長くなるため追加費用が発生することもあります。

料金の目安はあくまで参考値なので、実際には業者に現地見積もりを依頼し、具体的な金額を確認することが大切です。複数の業者に見積もりを取って比較することで、適正価格を把握しやすくなります。

人件費・車両費・処分費など主な費用項目

遺品整理の見積もりには、主に「人件費」「車両費」「処分費」「清掃費」などの項目が含まれます。人件費は作業に関わるスタッフの人数と時間に応じて計算され、1名あたり1〜2万円が相場です。車両費は搬出に使用するトラックの大きさや台数によって異なり、軽トラックで1〜2万円、2tトラックで3〜5万円程度が一般的です。

処分費は、可燃ごみ・不燃ごみ・家電リサイクル品などの廃棄コストを指し、物量が多いほど高くなります。さらに、搬出後の掃除や簡易清掃が含まれる場合もあります。

これらに加え、作業現場の立地条件(階段のみの建物や駐車スペースの有無)によって追加料金がかかるケースもあるため、見積書で内訳をしっかり確認することが重要です。料金構成を理解しておけば、不当な請求を避けられます。

特殊清掃や買取の有無で金額が変動する

遺品整理の費用は、現場の状態やサービス内容によっても大きく変わります。例えば、孤独死などが発生した現場では、消臭や除菌作業が必要となり、特殊清掃費が追加されます。特殊清掃の費用は状況によりますが、3万〜30万円ほどかかることもあります。

一方で、状態の良い家電や家具、ブランド品などが見つかった場合、買取サービスを利用することで実質的な費用を抑えることができます。買取金額が整理費用から差し引かれるため、結果的に総額が安くなる仕組みです。

また、リサイクル可能な品を積極的に再利用してくれる業者を選ぶことで、環境負担を減らしながらコスト削減も期待できます。特殊清掃と買取対応の有無は見積もり時に必ず確認し、総合的に費用バランスを考えることが、賢い業者選びのポイントです。

費用を安く抑えるための3つの具体的な方法

遺品整理の費用は作業内容や業者によって大きく変わります。しかし、いくつかの工夫を行うことで無理なくコストを下げることが可能です。ここでは、相見積もりの取得、買取サービスの活用、自分での整理作業という3つの具体的な節約方法を紹介します。

複数業者に相見積もりを依頼して比較する

遺品整理の費用を安く抑える最も効果的な方法は、複数の業者に見積もりを依頼して比較することです。業者ごとに人件費や処分費の算出基準が異なるため、同じ内容でも料金差が数万円出ることがあります。特に、追加料金やオプションサービスの有無を事前に確認することが重要です。

相見積もりを取る際は、条件を統一して依頼することがポイントです。たとえば、同じ部屋の広さ・作業範囲・回収物の種類を明確に伝えることで、正確な比較が可能になります。また、訪問見積もりを行ってくれる業者を選ぶと、現場の状況を踏まえたリアルな金額を把握できます。

さらに、見積書の内訳を確認し、不明瞭な費用が含まれていないかをチェックしましょう。丁寧な説明をしてくれる業者ほど信頼性が高く、結果的に費用面でも満足のいく選択ができます。

価値のある遺品は買取サービスで費用を相殺する

遺品整理では、費用を削減するために「買取サービス」を活用するのがおすすめです。家電、家具、骨董品、ブランド品、貴金属など、再販可能な遺品は査定対象になります。買取金額を整理費用から差し引いてもらうことで、実質的な負担額を減らせる仕組みです。特に、古物商許可を持つ遺品整理業者を選ぶと、適正価格での買取が期待できます。

中には、遺品整理と買取を一括で行う「ワンストップサービス」を提供している業者もあり、手間なくスムーズに進められます。また、複数の業者に査定を依頼して比較することで、より高い金額で売却できる可能性があります。

注意点として、買取価格が極端に低い業者や、強引に売却を勧める業者には注意が必要です。信頼できる業者を選び、故人の思い出の品を無駄にせず有効活用することで、費用面と心情の両面で満足できる整理につながります。

不要品の仕分けや搬出を自分で行う

遺品整理の中で、費用を大きく左右するのが「作業量」と「作業時間」です。そのため、できる範囲で自分や家族が仕分け・搬出作業を行うことで、コストを大幅に減らすことができます。例えば、明らかに不要な雑貨や衣類などを事前に分別しておけば、業者の作業時間を短縮でき、人件費も抑えられます。

また、自治体の粗大ごみ回収を利用すれば、処分費を安く済ませることも可能です。大型家具や家電など、運搬が難しいものだけを業者に依頼する「部分依頼」も有効な方法です。ただし、無理をして重い物を運ぶとケガの原因になるため、危険な作業は避けることが大切です。

作業の前に業者へ相談し、「自分たちでできる範囲」と「業者に任せる範囲」を明確にしておくことで、効率的かつ経済的な遺品整理が実現します。準備を工夫するだけで、総費用を数万円単位で節約できるケースもあります。

遺品整理費用でトラブルを防ぐためのチェックポイント

遺品整理の費用をめぐるトラブルは、見積もりの不明確さや契約内容の認識違いから起こることが多いです。依頼前に確認すべき点を把握しておくことで、追加請求や責任問題を避けられます。ここでは契約・費用面での注意点を具体的に紹介します。

見積もり内容と支払い条件を事前に確認する

遺品整理を依頼する際は、見積もり内容と支払い条件をしっかり確認することがトラブル防止の第一歩です。見積書には、「作業人数」「作業時間」「車両台数」「処分費用」「オプション作業」などの内訳が明確に記載されているかをチェックしましょう。曖昧な項目がある場合は、その場で質問し、書面に反映してもらうことが重要です。

また、見積もり金額が税込か税抜かも確認が必要です。さらに、支払い方法についても注意が必要で、当日現金払い・振込・クレジットカードなど対応が異なります。特に、作業後に追加請求されるケースを避けるため、「追加料金が発生する条件」を事前に聞いておくと安心です。

契約書を交わす際は、口頭ではなく書面でのやり取りを基本とし、控えを必ず手元に残しましょう。これらの確認を怠ると、作業後に高額な請求を受けるトラブルにつながる恐れがあります。

無許可業者や極端に安い見積もりには注意する

遺品整理業界では、無許可業者や極端に安い料金を提示する業者によるトラブルが多発しています。特に「処分費無料」「格安キャンペーン」などをうたう広告には注意が必要です。遺品整理には、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物収集運搬業許可」や、リサイクル品を扱うための「古物商許可」が必要です。

これらを持たない業者は、不法投棄や不正請求などのリスクが高く、依頼者が責任を問われるケースもあります。また、見積もり時に極端に安い金額を提示しておき、作業後に「想定外の量だった」などの理由で追加請求を行う悪質な業者も存在します。

信頼できる業者を選ぶには、許可証の有無や口コミ、公式サイトの情報を確認しましょう。見積もり内容の説明が丁寧で、料金の根拠を明示できる業者ほど信頼性が高いです。価格だけで判断せず、許可・保険・実績を重視して選ぶことが安全です。

契約前に支払い責任者を明確にしておく

遺品整理を依頼する際には、誰が費用を支払うのかを事前に明確にしておくことが非常に重要です。特に、相続人が複数いる場合や、親族全員で依頼するケースでは、後から「誰が支払うか」で揉めることがあります。契約書には必ず「契約者名」と「支払い責任者名」を記載し、口頭での取り決めにしないようにしましょう。

また、代表して支払う人が一時的に立て替える場合は、他の家族と費用分担の方法を事前に話し合っておくことが大切です。相続財産を使って支払う場合には、金融機関の手続きに時間がかかることもあるため、作業開始前に支払いスケジュールを確認しておくと安心です。

さらに、見積もりや契約書には「支払い期日」「支払い方法」「キャンセル料の有無」を明記してもらうとトラブルを防げます。責任者を明確にすることで、費用トラブルを未然に防ぎ、スムーズな作業進行につながります。

まとめ

遺品整理の費用は、基本的に相続人が遺産から支払うのが一般的ですが、相続放棄や身寄りのない場合には、連帯保証人・大家・自治体などが対応するケースもあります。費用相場は部屋の広さや遺品の量によって異なり、1Kで数万円、3LDKでは数十万円が目安です。費用を抑えるためには、複数業者の相見積もりや買取サービスの活用が有効です。

また、契約前に見積もり内容・支払い条件・責任者を明確にしておくことで、トラブルを未然に防げます。信頼できる遺品整理業者を選び、正しい手順で進めることが、故人への尊重と家族の負担軽減の両立につながります。