相続放棄をした場合、遺品整理はどのように進めれば良いのでしょうか?

相続放棄後は、法律的な制限があり、誤った行動がトラブルを招く可能性があります。また、遺品整理が原因で「相続を承認した」とみなされるリスクも存在します。

本記事では、相続放棄後に遺品整理をする際の注意点や、賃貸物件での対応、孤独死など特別な状況への対処法について詳しく解説します。専門家の助けを借りながら正しく対応する方法を知り、安心して次のステップに進むためのヒントをお届けします。

相続放棄後に遺品整理をする際の注意点と基礎知識

相続放棄後に遺品整理を行う際には、法的なルールや制限に注意が必要です。無意識に行動すると、トラブルに発展する可能性があります。以下で詳しく解説いたします。

相続放棄とはなにか?基本的な知識を解説

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を一切引き継がない手続きのことです。これは家庭裁判所に申し立てを行い、認められることで成立します。この手続きが完了すると、財産だけでなく借金や未払いの請求も引き受ける義務がなくなります。

ただし、相続放棄を行う際には注意点があります。一度放棄をすると、後から撤回することはできません。また、相続放棄後に遺品を処分する行為が「財産を処分した」とみなされると、相続放棄が無効になる可能性があります。そのため、遺品整理や遺産の取り扱いについては慎重に行う必要があります。

相続放棄は負債を回避するための有効な手段ですが、遺品整理における行動が影響を及ぼす点について正しく理解しておくことが重要です。専門家に相談することで、リスクを最小限に抑えられるでしょう。

相続放棄後の遺品整理における管理と制限とは?

相続放棄後でも、遺品整理を完全に避けることは難しい場合があります。法律上、相続人が相続放棄をした場合でも、遺品の一時的な管理義務が生じることがあります。これは、遺品が第三者に迷惑をかけないようにするための最低限の管理です。

しかし、注意が必要なのは、遺品を処分することです。たとえば、価値のある財産や物品を売却、譲渡、あるいは廃棄すると、法律上「相続を承認した」とみなされる可能性があります。このような行為は相続放棄の有効性に影響を及ぼすため、厳密な管理が求められます。

遺品整理を進める際には、専門業者や弁護士に相談しながら進めることが推奨されます。特に法律の知識がない場合、誤った判断が大きなリスクを招く可能性があるため、適切な助言を受けながら進めることが重要です。

遺品整理がバレる原因と具体的なトラブル例

相続放棄後の遺品整理がバレる原因として、遺品の扱い方や周囲への行動が挙げられます。たとえば、遺品を勝手に処分したり、価値のある物品を自分のものにしたりすると、他の相続人や第三者にその行為が知られる可能性があります。

具体的なトラブル例として、財産を処分したことで「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が無効になるケースがあります。また、他の相続人が遺品整理の内容に異議を申し立てた場合、裁判に発展する可能性もあります。さらに、賃貸物件の退去や部屋の片付けの際、管理会社や大家に行動を知られることで、問題が表面化することもあります。

遺品整理を進める際は、行動の記録を残し、法律の専門家に相談することで、こうしたトラブルを回避することができます。慎重に行動することが大切です。

相続放棄後に遺品を処分する場合の注意点

相続放棄後に遺品を処分する際は、法的な制限やルールを理解することが重要です。誤った行動はトラブルにつながる可能性があります。

処分が認められないケースと可能な範囲

相続放棄後、遺品を処分する際には注意が必要です。法律上、相続放棄を行った相続人は、被相続人の財産に対して権利を持たないため、勝手に処分することはできません。特に、高価な物品や財産価値のあるものを売却したり譲渡した場合、相続を承認したとみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

ただし、可能な範囲としては、遺品の一時的な管理が挙げられます。例えば、周囲に迷惑をかけないために部屋の清掃を行ったり、腐敗しやすい物を処分することは認められることが多いです。このような行為は、財産の処分ではなく「管理」と見なされるため、法的に問題になりにくいです。

正確に判断するためには、専門家に相談することをおすすめします。弁護士や司法書士に確認すれば、適切な範囲で行動することができ、リスクを回避できます。

賃貸物件で遺品整理を進める際の片付けと退去の流れ

相続放棄後、被相続人が住んでいた賃貸物件の片付けを進める際には、いくつかの重要な手順があります。まず、賃貸契約がまだ有効である場合、管理会社や大家に連絡を取り、相続放棄の手続きを伝えることが必要です。この際、賃貸契約の解除手続きについて指示を受けます。

次に、遺品整理の進め方ですが、片付けを行う際には財産価値のあるものを勝手に処分しないよう注意してください。法律的には相続人ではないため、財産を処分すると相続放棄が無効になるリスクがあります。生活用品や明らかに価値のない物品の整理は問題になりにくいですが、事前に弁護士に確認すると安心です。

退去の際には、部屋の原状回復費用などが発生する場合があります。これらの費用負担がどこにあるかも確認し、トラブルを避けるために記録を残すことが重要です。

法律を守る遺品整理の注意点とトラブル回避策

相続放棄後に遺品整理を行う際、法律を守るためにはいくつかの注意点があります。第一に、遺品を処分する際には、「財産処分」とみなされないように注意してください。特に、金銭的価値のあるものを売却、譲渡、廃棄すると、相続を承認したと解釈される可能性があります。

第二に、行動の記録をしっかり残すことが大切です。たとえば、写真を撮影したり、専門業者や弁護士に相談した記録を保管することで、後から疑義が生じた際に説明がしやすくなります。

さらに、トラブル回避策として、専門家を積極的に活用することをおすすめします。遺品整理業者や法律の専門家に依頼することで、法的リスクを回避し、効率的に作業を進めることが可能です。特に複雑な場合は、一人で判断せず、専門家の助けを借りることが最善の選択です。

遺品整理にかかる費用とサービス利用の必要性

遺品整理には思った以上の費用がかかることがあります。相場や節約方法を知り、適切なサービスを選ぶことで負担を軽減できます。

遺品整理にかかる費用の相場と節約方法

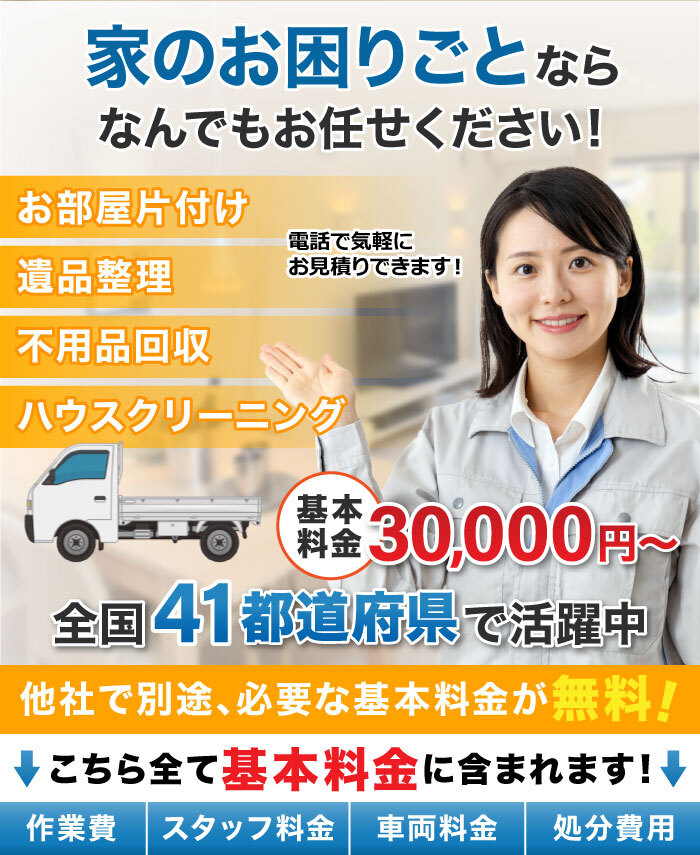

遺品整理にかかる費用は、物件の広さや遺品の量によって異なります。一般的な相場は、1Kの部屋で3万円~8万円、2DK以上の広い物件では10万円を超えることもあります。この費用には、遺品の仕分け、搬出、処分費用、場合によっては特殊清掃が含まれることがあります。

節約方法としては、まず自分でできる部分を整理しておくことが挙げられます。不要な生活用品や小物を事前に片付けることで、業者に依頼する作業量を減らすことができます。また、複数の遺品整理業者に見積もりを依頼して比較するのも有効です。特に地元密着型の業者は大手よりも費用が安い場合があります。

さらに、自治体のサービスや無料回収業者を利用することで、コストを抑えられる場合もあります。事前に情報を収集し、計画的に進めることが費用節約の鍵です。

遺品整理サービスを利用するメリットと選び方

遺品整理サービスを利用するメリットは、効率的かつ安全に作業を進められることです。専門業者は遺品の仕分けや処分をスムーズに行い、法律に基づいた適切な対応を取るため、トラブルを防ぐことができます。また、心理的負担が軽減される点も大きな利点です。特に、感情的に整理が難しい場合や物量が多い場合に役立ちます。

選び方のポイントとして、まずは業者の信頼性を確認してください。実績や口コミ、公式サイトの情報を参考にすることが重要です。また、事前の見積もりをしっかり確認し、追加料金が発生しないか確認することも欠かせません。許可証の有無や、スタッフの対応の良さも選定基準になります。

複数の業者を比較し、自分のニーズに合ったサービスを選ぶことで、効率的に進めることができます。適切な業者選びが、遺品整理の成功のカギとなります。

保証人も知っておきたい賃貸物件の遺品整理対応策

賃貸物件の遺品整理では、保証人としての役割を理解し、適切に対応することが重要です。相続放棄が行われた場合でも、賃貸契約が残っていることが多いため、保証人が退去手続きを進める必要があります。

具体的には、まず管理会社や大家に連絡を取り、相続放棄が行われた事実を伝えます。その上で、賃貸契約の解除手続きと、部屋の片付けや原状回復の計画を進める必要があります。遺品整理業者を利用する場合は、業者の選定と作業範囲について明確にしておきましょう。

保証人が知らないうちに不動産側とトラブルになるケースもあるため、記録を残しながら慎重に進めることが大切です。事前に専門家に相談し、法的リスクを回避する手順を確認することで、円滑な対応が可能になります。

孤独死や特別な状況での遺品整理の対応

孤独死や特殊な状況での遺品整理は、精神的な負担が大きく、特殊清掃や法的手続きが必要になる場合があります。

孤独死が起きた場合の遺品整理と特殊清掃の流れ

孤独死が起きた場合、遺品整理には通常の整理以上に慎重な対応が求められます。最初に行うべきことは、医師や警察による死亡確認と状況調査です。その後、家族や関係者が連絡を受け、遺品整理の準備を始めます。この段階で、特殊清掃業者に依頼するのが一般的です。

特殊清掃では、腐敗臭や汚染物の除去、害虫駆除、そして消毒作業が行われます。これらは専門の技術と設備が必要であり、個人での対応は困難です。そのため、プロの清掃業者を利用することで、安全で確実に作業が進められます。

作業が終わった後、遺品整理を進める際には、価値のある物品や思い出の品を整理し、処分するものと残すものを分けます。心身の負担を軽減するためにも、専門業者に相談しながら計画を立てることをおすすめします。

相続放棄後の物件管理と具体的な対応策

相続放棄後でも、被相続人が住んでいた物件の管理は一定期間求められることがあります。この管理義務は、物件が周囲に迷惑をかけないように最低限の対処を行うものです。例えば、郵便物の確認や必要な手紙の返送、部屋の簡易的な清掃などが該当します。

ただし、物件に残された遺品を勝手に処分すると、相続放棄が無効になるリスクがあります。そのため、遺品は動かさずに現状維持を保つことが重要です。どうしても対応が必要な場合は、専門家に相談の上、法律に基づいた行動を取るようにしましょう。

また、賃貸物件の場合、契約解除が必要です。大家や管理会社に相続放棄の事実を伝え、次の手続きを指示してもらいます。専門家の助言を受けながら進めることで、法的トラブルを防ぐことができます。

まとめ

相続放棄後の遺品整理は、法律の制限や心理的負担が伴います。特に孤独死や賃貸物件の場合は、注意すべき点が多く、専門家への相談が不可欠です。

本記事では、相続放棄や遺品整理の基礎知識から、特殊な状況への対応策までを詳しく解説しました。法的なリスクを避けつつ、円滑に作業を進めるために、専門業者や弁護士の力を借りることをおすすめします。慎重な行動が、トラブルを回避し、安心して次のステップに進むための鍵となるでしょう。