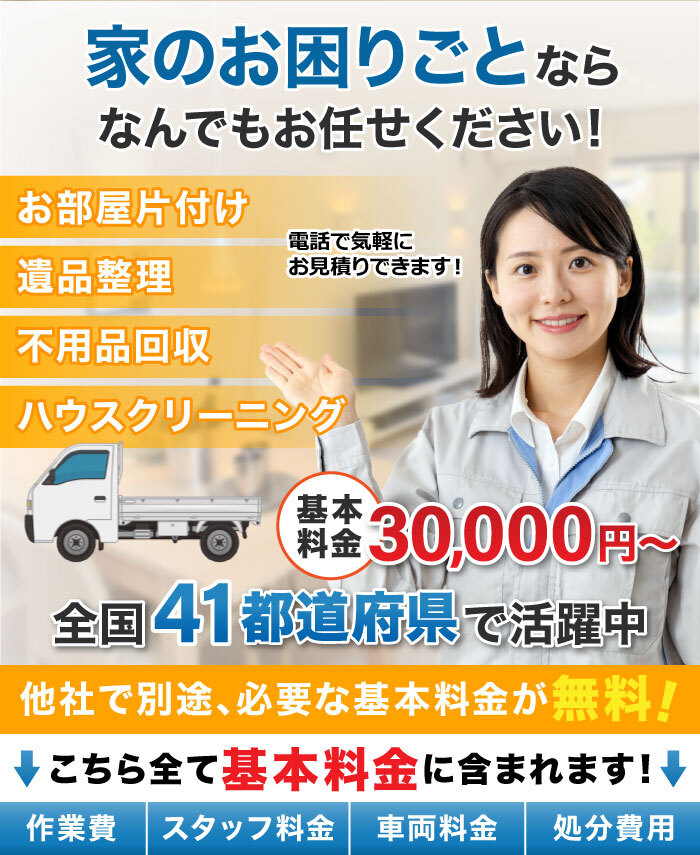

特殊清掃の原状回復は、孤独死や事故、長期放置などで汚染された部屋を「再び住める状態」に戻すための重要な工程です。

通常の清掃や退去時修繕とは異なり、体液・臭気・菌の除去、消臭、リフォームなど専門的な作業が必要になります。また、賃貸では費用を誰が負担するか、どこまで原状回復すべきかを正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、費用相場や作業内容、保険活用の方法まで詳しく解説します。

特殊清掃における原状回復とは?通常の原状回復との違い

特殊清掃における原状回復とは、汚染物の除去・消臭・消毒などを行い、再び人が住める状態に戻す作業を指します。通常の原状回復が「生活による汚れや損耗の修繕」であるのに対し、特殊清掃は「異臭・感染リスクを伴う汚染を安全に除去する」点が大きく異なります。

特殊清掃が対応する範囲(清掃・除菌・消臭・汚染物処理)

特殊清掃が担当するのは、一般的な掃除では対応できない汚染や臭いの除去です。主な作業は、遺体のあった場所の体液や血液の除去、腐敗臭の発生源の清掃、ウイルスや菌の殺菌・除菌、そしてゴミ屋敷などの汚染物の安全な処理です。

これらは単なる見た目の掃除ではなく、衛生環境を取り戻すための専門的な工程です。たとえば、孤独死現場や長期放置住宅では、臭いや菌が床や壁に染み込むため、専用薬剤やオゾン脱臭機で分子レベルから除去します。

また、感染症対策のため防護服やマスクを着用して作業することも特徴です。特殊清掃の目的は「安全で快適な生活空間の回復」であり、外見のきれいさだけでなく、臭いや菌を根本から除去する点が重要です。

原状回復工事で行う作業(壁紙・床・設備の修繕など)

原状回復工事では、特殊清掃後に残る「建物の損傷部分」を修繕し、入居前と同等の状態に戻します。具体的には、壁紙や床材の張り替え、畳の交換、天井やクロスの補修、エアコンや配管設備のクリーニングなどが含まれます。理由は、特殊清掃で汚染や臭いを除去しても、壁や床が変色・腐食している場合が多いためです。

また、体液や臭いが染みた木材や断熱材は、再発防止のため交換が必要になることもあります。特に賃貸物件では、入居者を再募集するために、見た目や衛生面で問題がない状態にすることが求められます。

つまり、特殊清掃が「衛生回復」を目的とするのに対し、原状回復工事は「見た目と機能の回復」が目的であり、両者を組み合わせることで完全な復旧が実現します。

両者を組み合わせる必要があるケース(孤独死・長期放置など)

特殊清掃と原状回復工事の両方が必要になるのは、孤独死や長期放置住宅など、汚染と損傷が重なっているケースです。理由は、体液や臭いが床下や壁の内部まで浸透していると、清掃だけでは完全に除去できないためです。

たとえば、発見が遅れた孤独死現場では、腐敗臭や害虫が発生し、木材や断熱材が吸収してしまうことがあります。こうした場合、まず特殊清掃で汚染や臭いを除去し、その後に壁紙や床の張り替え、塗装、設備修繕などを行います。これにより、衛生面・外観ともに入居可能な状態まで回復できます。

また、ゴミ屋敷やペット臭のある部屋も同様に、汚染除去とリフォームの併用が必要です。つまり、特殊清掃と原状回復は「分離」ではなく「連携」でこそ最大の効果を発揮するのです。

特殊清掃と原状回復の費用負担は誰にある?

特殊清掃や原状回復にかかる費用は、状況によって支払う人が異なります。基本的には亡くなった方の相続人や連帯保証人が負担しますが、相続放棄や保証人不在の場合は物件オーナーが支払うケースもあります。また、火災保険の特約で補償されることもあり、契約内容の確認が重要です。

基本的に相続人や連帯保証人が費用を負担する

原則として、特殊清掃や原状回復の費用は故人の財産を引き継ぐ相続人、または連帯保証人が支払います。理由は、故人の部屋の汚染や損傷が賃貸契約に基づく「原状回復義務」に該当するためです。

孤独死や事故死が発生した場合、体液や臭いの除去、消毒などの特殊清掃が必要となり、場合によっては内装工事まで行う必要があります。相続人がいる場合、遺産の中から費用を支払うことが一般的です。

また、保証人は契約上の義務として、借主に代わって原状回復費用を負担する責任があります。トラブルを防ぐためには、見積書や作業報告書を業者から受け取り、費用の根拠を明確にしておくことが大切です。

相続放棄や保証人不在の場合は物件オーナー負担となる

相続人が相続放棄をした場合、故人の財産や負債のすべてを引き継がないため、特殊清掃や原状回復の費用も支払う義務がなくなります。また、連帯保証人がいない、または所在不明の場合には、最終的に物件の所有者であるオーナーが費用を負担することになります。

賃貸物件では、次の入居者が快適に暮らせる状態に戻す必要があるため、オーナーは原状回復を行わなければなりません。

特に孤独死の現場では、臭いや汚れの再発を防ぐために、清掃・消臭・リフォームを一括で行うケースが多く、費用が高額になることもあります。そのため、オーナー側も管理会社や保険会社と連携し、できる限り自己負担を減らす対策を取ることが重要です。

契約内容や火災保険の特約で負担が変わる場合もある

特殊清掃や原状回復の費用は、契約内容や加入している火災保険によって負担者が変わる場合があります。最近では「孤独死特約」や「原状回復費用補償」が付帯された火災保険があり、亡くなった方の遺体発見の遅れによる清掃・消臭・修繕費用をカバーできることがあります。

また、賃貸契約書に「原状回復は借主負担」と明記されている場合には、相続人や保証人が支払う義務が生じます。一方で、オーナーや管理会社が独自に保険へ加入している場合は、保険金で一部費用をまかなえるケースもあります。

いずれにしても、契約書と保険内容を確認し、補償範囲を明確にしておくことが、余計なトラブルや負担を防ぐ鍵となります。

【実例付き】特殊清掃と原状回復の費用相場と内訳

特殊清掃や原状回復の費用は、現場の状態や作業内容によって大きく異なります。清掃・除菌・消臭・リフォームなどの作業項目ごとに相場があり、汚染が重いほど高額になります。孤独死やゴミ屋敷などのケースでは、汚染範囲が広く追加作業が必要になるため、事前に費用の内訳を把握しておくことが大切です。

作業別の費用内訳(清掃・駆除・消臭・リフォーム)

特殊清掃の費用は、行う作業の内容によって構成されています。主な項目は「汚染物の撤去」「除菌・消毒」「消臭」「害虫駆除」「リフォーム工事」の5つです。

たとえば、体液や血液が染みた床やマットレスの撤去費は1万円前後、除菌や消毒作業は1部屋あたり2万〜5万円が相場です。さらに、腐敗臭を除去するオゾン脱臭機の使用費が2万〜8万円、ゴキブリなどの駆除作業は1万〜3万円が目安です。

床や壁紙の張り替えといった原状回復工事が必要な場合は、施工箇所に応じて3万〜20万円前後の費用が追加されます。つまり、清掃のみで済む軽度な現場なら数万円、臭いや汚染が広がった場合は20万円以上になることもあります。

部屋の広さ・汚染状況別の料金目安

部屋の広さと汚染度合いによって、特殊清掃の費用は大きく変動します。1K〜1DKの孤独死現場で臭いや汚染が軽度な場合は、5万〜10万円程度で完了することが多いです。

中程度の汚染(臭い・虫・体液跡あり)の場合は15万〜30万円が相場となり、壁紙や床下まで清掃が必要な重度汚染では40万〜80万円以上かかることもあります。

さらに、汚染が複数部屋に及ぶ2LDKや3LDKのマンションでは、100万円を超えるケースもあります。汚染が軽いほど作業工程が少なく、費用も抑えられます。したがって、早期発見と迅速な依頼がコストを抑える最大のポイントです。現場の規模や状態に合わせた見積もりを複数業者から比較することが重要です。

追加費用が発生するケースとその理由

見積もり時より費用が増えるケースは珍しくありません。代表的な理由は、床下や壁内部の汚染の発見、臭いの再発防止のための追加脱臭、または害虫駆除の範囲拡大です。

特に体液や血液が床材や下地に染み込んでいる場合、床板の撤去や断熱材の交換が必要になり、追加で5万〜20万円前後がかかることもあります。また、夏場の高温時には臭気が強く、オゾン脱臭を複数回実施するため費用が上がる傾向があります。

さらに、廃棄物の量が多いゴミ屋敷では、運搬費や処分費の追加も発生します。こうした予期せぬ追加費用を防ぐには、事前の現地調査で汚染の深さを正確に把握し、内訳の明細を確認することが大切です。

賃貸物件での対応|管理会社・オーナーへの連絡手順

賃貸物件で特殊清掃や原状回復が必要になったら、まずは管理会社や大家へ早めに連絡しましょう。無断で作業を進めると契約違反になる恐れがあります。見積書と作業内容を共有し、承認後に依頼してください。退去時は写真や報告書を残すとトラブル防止になります。

まずは管理会社や大家に連絡し、現場確認を依頼する

特殊清掃が必要な状況では、まず最初に管理会社または物件の大家へ連絡を入れることが重要です。理由は、賃貸契約上、入居者が勝手に原状回復や工事を行うと契約違反になる恐れがあるためです。

特に孤独死や事故が発生した場合、建物全体に臭いや害虫被害が広がることがあるため、オーナー側も早期に対応を求めます。管理会社へは、発生状況を正確に伝え、現場の確認や立ち会いの依頼を行いましょう。写真を撮影して送付すると、被害の範囲を正確に把握してもらいやすくなります。

また、管理会社を通じて清掃業者を手配するケースもあるため、独断で業者に依頼する前に必ず相談しておくことがトラブル防止につながります。

見積書・作業内容を共有して承認を得る

特殊清掃や原状回復を行う前には、見積書と作業内容を必ず管理会社やオーナーに提出し、承認を得ることが必要です。なぜなら、費用負担の範囲や作業の必要性について双方の合意を取っておかないと、後から「聞いていない」「費用を支払えない」といったトラブルに発展する可能性があるからです。

見積書には、清掃・消臭・除菌・廃棄物処理・リフォームなどの項目を細かく記載し、作業範囲を明確にしておきましょう。また、作業日程や作業時間も共有することで、近隣住民への影響を最小限に抑えられます。

費用面で不安がある場合は、複数社から見積もりを取り、比較資料として提出することも有効です。これにより、費用や対応内容に納得した上で作業を進められます。

退去・引き渡し時にトラブルを防ぐための記録方法

作業完了後や退去時には、現場の状態をしっかり記録することが大切です。理由は、清掃や原状回復の結果を証拠として残しておくことで、費用負担や修繕範囲を巡るトラブルを防げるからです。まず、清掃前・清掃後・引き渡し直前の3段階で写真を撮影し、日時を明記して保存しましょう。

さらに、業者から作業報告書を受け取り、作業内容と費用の明細を確認します。報告書は管理会社やオーナーにも提出して、内容の認識を一致させることが重要です。

もし異臭や再汚染などの懸念が残る場合は、立ち会いで再確認を行うと安心です。こうした手順を踏むことで、後日「清掃が不十分」「修繕が必要」といった不要なトラブルを回避できます。

高額費用を抑えるためにできる2つの対策

特殊清掃や原状回復は状況によって高額になることがありますが、事前の対策で費用を大きく抑えることが可能です。特に効果的なのが、火災保険に付帯する特約を活用することと、複数の専門業者から相見積もりを取ることです。これらの方法を組み合わせることで、余分な支出を防ぎ、適正価格で作業を依頼できます。

火災保険や孤独死対応特約を確認し活用する

特殊清掃や原状回復の費用を抑えるためには、まず加入している火災保険の内容を確認することが重要です。最近の火災保険には「孤独死特約」や「原状回復費用補償特約」が付帯していることが多く、遺体発見の遅れによる清掃費や消臭費、リフォーム費などが補償対象になる場合があります。

実際、賃貸物件で孤独死が発生したケースでは、20万円以上の費用が保険でまかなえた例もあります。ただし、特約の適用には「契約者本人の死亡」「警察による確認」などの条件が必要です。

また、契約者が亡くなった場合でも、相続人や保証人が保険会社へ請求できる仕組みもあります。保険証券を確認し、不明点は保険会社や代理店に相談することで、思わぬ出費を防ぐことができます。

複数の専門業者から相見積もりを取り比較する

もう一つの効果的な節約方法は、複数の特殊清掃業者から相見積もりを取ることです。同じ内容の作業でも、業者によって料金設定が大きく異なることがあります。

特に、清掃・消臭・リフォームをまとめて依頼する場合、作業範囲の違いで10万円以上の差が出ることも珍しくありません。見積もりを比較することで、不要な作業の削減や適正価格の判断が可能になります。

また、見積書の内訳を確認することで、追加費用が発生しそうな項目(例:床下清掃やオゾン脱臭の回数)も把握できます。相見積もりの際は、同条件で依頼することが重要です。信頼できる業者を見極めるために、対応の丁寧さや説明の分かりやすさもチェックしましょう。

原状回復の必要レベルを判断する3つの基準

特殊清掃後の原状回復は、汚染の程度によって必要な範囲が変わります。軽度・中度・重度の3段階に分けて判断することで、費用と作業内容を明確にできます。清掃と消臭で済むケースもあれば、リフォームや構造補修が必要な場合もあります。現場の状況を正確に見極め、適切なレベルの対処を選ぶことが重要です。

レベル1:清掃と消臭のみで完了する軽度汚染

レベル1は、比較的軽度な汚染で特殊清掃と消臭のみで対応できる状態を指します。たとえば、発見が早かった孤独死現場や、臭い・体液の付着が少ないケースです。

この段階では、床や壁への深い浸透がないため、除菌・消毒・オゾン脱臭などで十分に改善が可能です。費用も5万〜15万円前後と比較的抑えられ、原状回復工事を必要としない場合が多いです。

重要なのは、汚染範囲を早期に特定し、再発防止のために防臭コーティングを行うことです。清掃後は専門業者が臭気測定を行い、衛生基準を満たしているか確認します。軽度汚染でも放置すると臭いが再発するため、初期対応の迅速さが鍵となります。

レベル2:床や壁紙の一部リフォームが必要な中度汚染

レベル2は、汚染が床や壁紙に浸透しており、部分的なリフォームが必要な状態です。体液や臭いが建材に染み込み、表面清掃だけでは完全な除去が難しいケースに該当します。

作業としては、特殊清掃・消臭に加え、壁紙や床材の張り替え、木部の研磨・再塗装などが行われます。費用相場は20万〜50万円前後で、清掃とリフォームの両方に対応できる業者へ依頼するのが理想です。

また、このレベルでは害虫やカビの発生も見られることが多く、再発防止処理が重要です。汚染を放置すると建物全体に臭いが広がる可能性があるため、専門業者が行う分解脱臭と防菌対策を併用することが望ましいです。

レベル3:構造材まで影響する重度汚染(全面修復レベル)

レベル3は、床下や壁内部まで体液や臭いが浸透している重度汚染の状態です。発見が遅れた孤独死や、夏場の高温による腐敗が進行したケースがこれに該当します。

清掃だけでなく、床板・断熱材・壁下地などの建材交換が必要になることが多く、リフォームというより「原状再生」に近い作業になります。費用は50万〜100万円以上かかることもあります。

さらに、建物全体に臭いが残る場合は、オゾン脱臭を複数回行い、構造内の空気循環を改善する必要があります。このレベルでは、特殊清掃とリフォームを別々に依頼すると費用が増えるため、一括対応できる業者を選ぶことが最も効率的です。

特殊清掃と原状回復の作業手順を解説

特殊清掃と原状回復は、単なる掃除ではなく「衛生の回復」と「住環境の再生」を目的とした一連の工程です。作業は主に3つのステップに分かれ、現場確認から清掃・脱臭、そして最終的なリフォームまで順を追って行われます。正しい手順を踏むことで、臭いや汚染の再発を防ぎ、安全で清潔な状態に戻すことができます。

STEP1:現場確認と汚染物・残置物の除去

まず最初に行うのは、現場の確認と汚染物・残置物の除去です。理由は、現場の状態を正確に把握することで、必要な清掃範囲と作業内容を明確にできるからです。作業員は防護服やマスクを着用し、体液・血液・汚染物を安全に取り除きます。

また、家具や家電、ゴミなどの残置物もすべて分別し、適切に処分します。特に孤独死や長期放置された現場では、臭いや菌が広がっているため、慎重な対応が求められます。清掃前に写真を撮影し、損傷箇所や汚染の度合いを記録しておくことも重要です。

これにより、後の見積もりや原状回復工事の計画がスムーズになります。初期の除去作業を丁寧に行うことで、後工程の消臭や消毒効果を最大限に高められます。

STEP2:薬剤とオゾン脱臭による消臭・除菌

汚染物を除去した後は、専用の薬剤とオゾン脱臭機を使った消臭・除菌作業を行います。この工程の目的は、臭いの元となる有機物を分解し、空気中や壁・床に残った菌や臭気分子を取り除くことです。

薬剤には、次亜塩素酸水や酵素系洗浄剤などが使用され、汚染箇所の殺菌・漂白を徹底します。その後、オゾン脱臭機を稼働させ、部屋全体にオゾンガスを行き渡らせることで、臭いの原因を分子レベルで分解します。

この方法は、ペット臭・死臭・カビ臭などにも効果的です。さらに、作業中は空気の流れを調整して、近隣への臭い拡散を防ぎます。特殊清掃におけるこの工程は、「再発を防ぐための核心部分」ともいえる重要なステップです。

STEP3:必要に応じた内装リフォームと最終確認

最終工程では、清掃や消臭後の現場を点検し、必要に応じて内装リフォームを行います。理由は、臭いや汚染が建材に染み込んでいる場合、壁紙や床材の張り替えを行わないと完全な原状回復ができないからです。

具体的には、壁紙や床の交換、木部の再塗装、設備の清掃・補修などが行われます。その後、再度オゾン脱臭機を稼働させ、残臭がないかを確認します。

最終チェックでは、臭気測定器や専門スタッフによる確認を実施し、衛生面・見た目の両方で問題がないことを確認します。作業完了後には報告書が作成され、写真付きで管理会社や依頼者へ提出されます。

これにより、原状回復が客観的に証明され、安心して引き渡しが可能になります。

信頼できる特殊清掃業者を選ぶ3つのポイント

特殊清掃や原状回復は、作業内容が高度で費用も高額になるため、信頼できる業者を選ぶことが最も重要です。選定の基準は、実績と資格、見積もりの明確さ、そして一括対応力の3点です。これらの条件を満たす業者であれば、安心して任せられ、作業後のトラブルを防ぐことができます。

特殊清掃と原状回復の実績・資格があるか

特殊清掃は一般的な清掃とは異なり、遺体や体液、臭気などの専門的な処理を伴うため、経験と資格が非常に重要です。選ぶ際は、遺品整理士認定協会が発行する「事件現場特殊清掃士」などの資格を持つ業者を確認しましょう。

この資格は、感染症対策・脱臭技術・遺体現場対応などの専門知識を持つことを示しています。また、過去の施工実績や事例を公開している業者は信頼度が高く、作業の透明性も確保されています。

特に孤独死やゴミ屋敷、ペット臭など多様な現場に対応した経験がある業者は、状況に応じた最適な処置が可能です。資格と実績の両面を確認することで、安全かつ法令に沿った清掃を依頼できます。

見積書が明確で追加費用の説明があるか

特殊清掃や原状回復の費用は、汚染の範囲や作業内容によって大きく変わります。そのため、信頼できる業者は必ず明確な見積書を提示し、作業ごとの内訳を丁寧に説明してくれます。見積書には「清掃費」「消臭・除菌費」「廃棄物処分費」「リフォーム費」などの項目が具体的に記載されていることが理想です。

また、現場調査後に追加費用が発生する場合の条件を事前に説明してくれる業者であれば安心です。一方で、曖昧な料金提示や「一式費用」とだけ書かれた見積書を出す業者は注意が必要です。

料金の根拠が不明確だと、後から高額な追加請求を受けるリスクがあります。見積もりの透明性は、信頼できる業者を見極める最も重要な指標です。

遺品整理・リフォームまで一括対応できるか

特殊清掃後は、汚染物の撤去だけでなく、遺品整理や原状回復工事まで必要になるケースが多くあります。そのため、清掃だけでなくリフォームや遺品整理まで一括対応できる業者を選ぶことが、時間と費用の節約につながります。

複数の業者に分けて依頼すると、日程の調整や費用の重複が発生しやすく、結果的にコストが上がる可能性があります。一括対応業者なら、現場の状況を一度の調査で把握し、作業工程を最適化できます。

また、作業内容を一貫して管理できるため、再発防止や臭い残りの心配も少なくなります。特に「特殊清掃+原状回復+遺品整理」を同時に請け負える業者は、実績豊富でトラブル対応力も高く、総合的に信頼できる選択といえます。

特殊清掃と原状回復に関するよくある質問

特殊清掃や原状回復は、賃貸契約や法律、費用の支払い方法など、疑問点が多い分野です。特に孤独死や事故後の対応では、告知義務や補助制度、作業にかかる期間などがよく質問されます。ここでは、実際に依頼を検討する方が安心して判断できるよう、よくある質問をわかりやすく解説します。

孤独死があった部屋は事故物件として告知義務がありますか?

孤独死が起きた部屋でも、必ずしも「事故物件」として告知義務が発生するわけではありません。国土交通省のガイドラインでは、事件性や自殺・他殺などがない自然死や老衰死の場合、原則として新しい入居者への告知義務は不要とされています。

ただし、遺体の発見が遅れ、強い臭いや害虫が発生したケースでは「心理的瑕疵(かし)」として扱われ、一定期間は告知が必要となります。

期間の目安は3年程度ですが、実際は地域や物件の状況によって異なります。特殊清掃や原状回復で臭いや痕跡が完全に除去されていれば、告知義務が軽減または不要になることもあります。

費用が高額な場合の支払い方法や補助制度はありますか?

特殊清掃や原状回復の費用が高額になる場合、分割払いが可能な業者も多く存在します。特に遺族や保証人の経済的負担を考慮し、後払い制度やカード決済に対応している業者もあります。

また、加入している火災保険に「孤独死特約」や「原状回復費用補償」が付いている場合、清掃・脱臭・リフォーム費用の一部または全額が補償されることがあります。

さらに、自治体によっては「生活困窮者支援」や「福祉的住宅支援」として、一部の清掃費を助成してもらえるケースもあります。費用が心配な場合は、業者に見積もりを依頼すると同時に、保険会社や市区町村の窓口に相談することをおすすめします。

清掃から原状回復までにかかる期間の目安は?

特殊清掃と原状回復にかかる期間は、汚染の度合いや作業範囲によって異なります。軽度の汚染であれば1〜2日で完了することもありますが、体液が床下まで染みている場合や強い臭いが残っている場合は、5〜7日程度かかるのが一般的です。

壁や床の交換、リフォームを伴う場合は1〜2週間かかることもあります。作業の流れとしては、初日に現場確認と汚染物除去、2日目に消臭・除菌、3日目以降に原状回復工事や最終確認が行われます。

期間を短縮するには、現地調査の段階で汚染の深さを正確に把握し、清掃から修繕まで一括対応できる業者に依頼することが効果的です。

まとめ

特殊清掃の原状回復は、通常の退去時修繕とは異なり、汚染や臭い、菌などを安全に除去して再び住める状態に戻すことが目的です。清掃と消臭で完了する軽度のケースもありますが、床や壁の張り替え、構造材の交換まで必要になる場合もあります。

費用負担は相続人や連帯保証人が基本ですが、相続放棄や保証人不在ではオーナー負担となることもあります。火災保険の特約が使える可能性もあるため、契約内容の確認が重要です。

賃貸では管理会社へ早めに連絡し、見積書と作業内容の承認を得て、写真や報告書で記録を残すとトラブルを防げます。信頼できる業者を選び、適正な手順で進めることが安心につながります。