火災が起きた後の室内は、見た目以上に深刻な状態になっています。煤や煙には有害物質が含まれ、焦げ臭は壁や天井の内部まで入り込みます。そのため、通常の掃除やハウスクリーニングでは十分に対応できません。誤った清掃を行うと、健康被害や臭い戻り、近隣トラブルにつながる恐れもあります。

この記事では、火災現場で特殊清掃が必要な理由から作業内容、費用、業者選びまでを分かりやすく解説します。正しい知識を持つことで、安全で確実な原状回復につなげていただけます。

火災現場が通常清掃では対応できない根本的な理由

火災現場には、煤や臭い、有害物質など目に見えない問題が数多く残ります。これらは家庭用の掃除では除去できず、健康被害や再発の原因になるため、通常清掃では対応できません。

煤や煙に含まれる有害物質による健康リスク

結論として、火災現場に残る煤や煙には、深刻な健康リスクがあります。理由は、燃焼時に発生する煤には有害な化学物質が多く含まれているからです。例えば、プラスチックや家電、家具が燃えると、有毒ガスや微細な粒子が発生し、それが煤として室内に付着します。

これらは目に見えにくく、吸い込むことで喉や肺に刺激を与え、体調不良を引き起こすことがあります。特に子どもや高齢者、持病のある方は影響を受けやすいです。

家庭用の掃除では、表面の汚れは取れても、有害物質までは除去できません。特殊清掃では、防護具を使用し、専用の方法で安全に除去します。健康を守るためにも、通常清掃で済ませない判断が重要です。

焦げ臭や煙臭が建物内部に残り続ける仕組み

結論として、火災後の焦げ臭や煙臭は、建物内部に残り続けやすい特徴があります。理由は、臭いの原因となる成分が壁や天井、床の内部にまで入り込むからです。

例えば、煙は空気と一緒に建材の隙間や断熱材に入り込み、表面清掃だけでは取り除けません。一時的に換気や消臭剤で臭いが弱まっても、湿気や気温の変化によって再び臭いが出てくることがあります。

この状態を放置すると、住環境が悪化し、再清掃が必要になります。特殊清掃では、臭いの元を特定し、内部まで処理するため、根本的な解決が可能です。見えない部分への対処が、火災現場では欠かせません。

誤った清掃で被害が拡大する危険性

結論として、誤った方法で清掃を行うと、被害がかえって拡大する危険があります。理由は、煤や汚染物質を正しく扱わないと、室内全体に広げてしまうからです。

例えば、乾いた布で拭くと煤が舞い上がり、別の部屋や家具に付着します。また、家庭用掃除機を使うと、内部に煤が入り込み、排気と一緒に拡散する恐れもあります。

このような対応は、後の清掃作業をより困難にし、費用増加の原因になります。特殊清掃では、拡散を防ぐ手順を守りながら作業を進めます。自己判断の清掃は避け、専門的な対応を選ぶことが被害拡大を防ぐポイントです。

火災現場の特殊清掃で実際に行われる作業内容

火災現場の特殊清掃では、安全確保から清掃、消臭まで段階的に作業が行われます。家庭での掃除とは異なり、被害状況に応じた専門的な工程が必要になります。

燃えがらや家財の分別撤去と安全確保

結論として、最初に行われるのが燃えがらや家財の分別撤去と安全確保です。理由は、火災後の現場には崩れやすい物や有害物質が残っており、先に整理しなければ安全に作業できないからです。

例えば、焼け落ちた家具や家電、消火活動で濡れた物には煤や汚染物質が付着しています。これらをそのままにすると、作業中に倒れたり、健康被害を引き起こす恐れがあります。

特殊清掃では、状態を確認しながら分別し、適切な方法で撤去します。同時に、床の強度確認や危険箇所の把握も行い、作業員が安全に動ける環境を整えます。この工程を丁寧に行うことで、後の清掃や消臭作業をスムーズに進めることができます。

煤汚れの除去と壁天井への専門洗浄

結論として、火災現場では煤汚れの除去と壁や天井への専門洗浄が重要です。理由は、煤が建材に強く付着し、通常の拭き掃除では落とせないからです。

例えば、煤は油分を含み、表面だけでなく細かな凹凸や内部に入り込みます。そのため、水拭きや家庭用洗剤では逆に広げてしまうこともあります。特殊清掃では、素材に合わせた洗浄方法を選び、壁や天井を傷めないよう処理します。状況によっては、複数回の洗浄や専用薬剤を使い分けることもあります。

適切な方法で煤を除去することで、見た目の回復だけでなく、臭いの軽減にもつながります。専門洗浄は、原状回復の土台となる重要な工程です。

専用機材を使った消臭と空間浄化

結論として、最終段階では専用機材を使った消臭と空間浄化が行われます。理由は、火災特有の焦げ臭や煙臭は、表面清掃だけでは完全に取り除けないからです。

例えば、壁や床の内部に残った臭い成分は、時間が経つと再び室内に広がります。特殊清掃では、オゾン脱臭機などの機材を使用し、空間全体に働きかけて臭いの原因を分解します。

これにより、空気中だけでなく建材内部の臭いにも対応できます。消臭作業は、安全に配慮しながら段階的に行われ、効果を確認しつつ進めます。住環境を取り戻すためには、清掃と消臭を組み合わせた総合的な対応が欠かせません。

火災現場の特殊清掃費用が高くなりやすい理由

火災現場の特殊清掃費用は、一般的な清掃と比べて高額になりやすい傾向があります。これは被害状況や建物条件によって作業内容が大きく変わり、工程や人手が増えるためです。

焼損範囲や煤の付着量による作業量の違い

結論として、焼損範囲や煤の付着量が広いほど、特殊清掃の費用は高くなります。理由は、被害が広がるほど清掃すべき面積と工程が増えるからです。

例えば、火元付近だけが焼けた場合と、煙や煤が部屋全体、さらには別の部屋まで広がった場合では、作業量に大きな差が出ます。煤は壁や天井、床だけでなく、家具や設備の裏側にも付着します。そのため、表面清掃だけで済まず、細かい部分まで丁寧な処理が必要になります。

また、煤の付着が厚い場合は、一度の洗浄では落としきれず、複数回の作業が必要になることもあります。こうした作業量の増加は、人員や時間の増加につながり、費用に反映されます。被害状況によって金額に差が出るのは、避けられない特徴と言えます。

建物構造や建材による清掃難易度

結論として、建物の構造や使用されている建材によって、清掃の難易度が大きく変わります。理由は、素材ごとに煤や臭いの染み込みやすさが異なるからです。例えば、木材や布製品は煤や臭いを吸収しやすく、除去に時間がかかります。

一方で、コンクリートや金属部分でも、表面の凹凸や隙間に煤が入り込み、簡単には落とせません。また、天井が高い建物や複雑な構造の住宅では、作業用の足場や専用機材が必要になる場合もあります。こうした条件が重なると、作業工程が増え、専門的な技術も求められます。

その結果、作業時間が長くなり、費用が上がる要因となります。建物条件は見落とされがちですが、費用を左右する重要なポイントです。

解体や追加処理が必要になるケース

結論として、解体や追加処理が必要になるケースでは、費用が大きく上がります。理由は、清掃だけで対応できず、建材の撤去や交換が必要になるからです。例えば、煤や臭いが壁の内部や断熱材まで染み込んでいる場合、表面清掃では根本的な解決になりません。

このような場合、壁や床の一部を解体し、汚染された建材を撤去する必要があります。また、消火活動による水損が重なっている場合は、乾燥や防カビ処理などの追加作業が必要になることもあります。

これらの工程は専門的で時間もかかるため、費用が高額になります。将来的な再発やトラブルを防ぐためには、必要な処理を省かないことが重要であり、その分の費用が発生する点を理解しておくことが大切です。

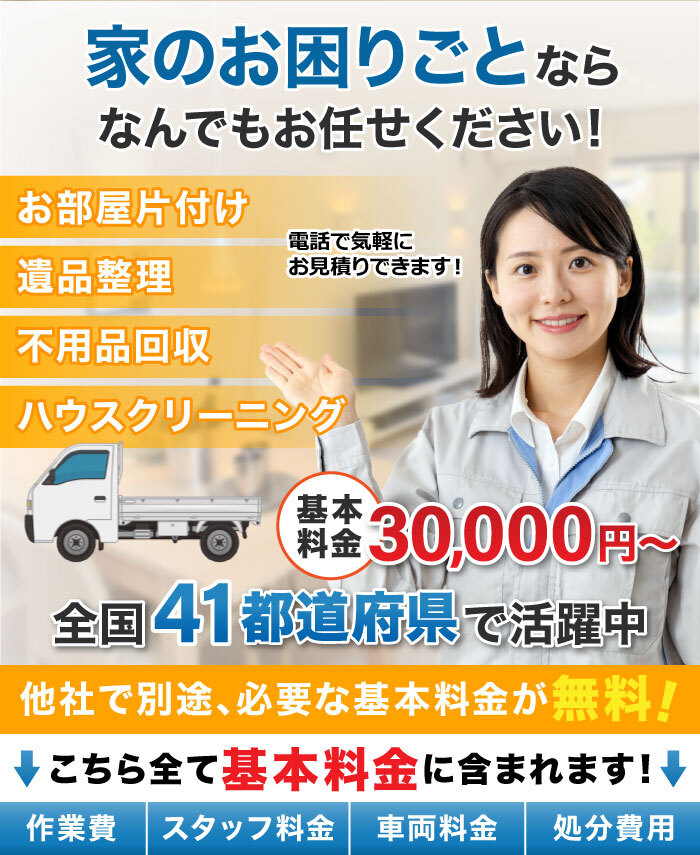

火災現場の特殊清掃費用を抑えるための実践ポイント

火災現場の特殊清掃費用は工夫次第で抑えられる場合があります。重要なのは、正しい手順で行動し、不要な作業や追加費用を発生させないことです。

火災保険の補償内容を最初に確認する

結論として、火災保険の補償内容を最初に確認することが費用を抑える最大のポイントです。理由は、火災現場の特殊清掃費用が保険の補償対象になるケースが多いからです。例えば、建物や家財の損害だけでなく、煤の除去や消臭作業が補償に含まれることがあります。

しかし、補償範囲を確認せずに作業を進めると、本来保険で賄えた費用を自己負担してしまう可能性があります。保険会社によっては、事前連絡や見積書の提出が必要な場合もあります。

特殊清掃業者の中には、保険申請の流れを理解しているところもあり、相談することで手続きをスムーズに進められます。まずは契約内容を確認し、不明点は保険会社に問い合わせることが大切です。

被害拡大を防ぐため早期に相談する

結論として、火災後はできるだけ早く専門業者に相談することが費用抑制につながります。理由は、時間が経つほど煤や臭いが広がり、作業範囲が増えてしまうからです。

例えば、放置している間に臭いが建物内部へ染み込み、解体や追加処理が必要になることがあります。また、湿気や水損が残ると、カビの発生や建材の劣化が進む恐れもあります。

早期に相談すれば、被害が軽いうちに対応でき、必要最低限の作業で済む場合があります。費用を心配して対応を遅らせると、結果的に高額になるケースは少なくありません。状況を正確に把握するためにも、早めの判断が重要です。

複数業者の見積もりを比較する

結論として、複数業者から見積もりを取って比較することは非常に有効です。理由は、作業内容や費用の妥当性を判断できるからです。

例えば、一社だけの見積もりでは、金額が適正かどうか分かりません。複数社を比較することで、必要な作業と不要な作業を見極めることができます。また、見積書の内訳を確認することで、作業範囲や費用の違いも明確になります。

ただし、安さだけで選ぶのは危険です。火災現場の実績や説明の丁寧さも確認することが重要です。適正な比較を行うことで、納得できる費用で特殊清掃を依頼できます。

火災現場で後悔しない特殊清掃業者の選び方

火災現場の特殊清掃は業者によって対応力に大きな差があります。実績や説明力を見極めずに依頼すると、再清掃や追加費用が発生する恐れがあります。後悔しないためには、選び方のポイントを事前に知ることが大切です。

火災現場の対応実績が十分にあるか

結論として、火災現場の対応実績が十分にある業者を選ぶことが重要です。理由は、火災現場には煤や臭い、有害物質、水損など複数の問題が重なり、経験がなければ適切な判断ができないからです。

例えば、一般的な特殊清掃の経験があっても、火災特有の煤処理や消臭に慣れていない業者では、臭い戻りや清掃不良が起きることがあります。実績のある業者は、過去の火災現場での対応経験をもとに、被害状況に応じた作業内容を提案できます。

また、施工事例や対応件数を公開している場合は、信頼性を判断しやすくなります。火災現場は一度の判断ミスが大きな再工事につながるため、経験の豊富さは非常に重要な基準です。

見積書の内訳と作業範囲が明確か

結論として、見積書の内訳と作業範囲が明確な業者を選ぶべきです。理由は、内容が曖昧な見積もりでは、後から追加費用が発生しやすいからです。

例えば、「特殊清掃一式」とだけ記載されている場合、煤の除去、消臭、家財撤去などがどこまで含まれているのか分かりません。信頼できる業者は、作業内容ごとに項目を分け、どこまで対応するのかを説明します。

また、作業対象の部屋や範囲が明確であれば、作業後の認識違いも防げます。見積書は契約の基準となる重要な書類です。不明点を丁寧に説明してくれるかどうかが、安心して任せられるかの判断材料になります。

保険対応や必要な許認可の説明ができるか

結論として、保険対応や必要な許認可について説明できる業者を選ぶことが大切です。理由は、火災現場の特殊清掃では火災保険や法的な手続きが関わることが多いからです。

例えば、火災保険を使う場合、見積書の提出方法や作業開始のタイミングを誤ると、補償が受けられないことがあります。経験のある業者であれば、保険会社とのやり取りや注意点についても把握しています。

また、廃棄物処理や解体が必要な場合には、適切な許認可が求められます。これらを説明できない業者は、後々トラブルになる可能性があります。法令を守り、補償面まで配慮できる業者を選ぶことが安心につながります。

火災現場の特殊清掃に関するよくある質問

火災現場の特殊清掃は、普段なじみがないため疑問を持つ方が多い分野です。ここでは特に質問の多い内容について、判断や行動に迷わないよう分かりやすく整理します。

火災保険を使って特殊清掃を進める流れは?

結論として、火災保険を使う場合は清掃前の確認と手順が重要です。理由は、進め方を誤ると補償対象外になる可能性があるからです。一般的には、まず保険会社へ事故報告を行い、補償内容を確認します。その後、特殊清掃業者に現地調査と見積もりを依頼し、保険会社へ提出します。

多くの場合、保険会社の了承を得てから作業開始となります。自己判断で先に清掃を進めてしまうと、必要な証拠が残らず補償を受けられないこともあります。

火災現場の特殊清掃に慣れた業者であれば、見積書の作成や注意点についても説明してくれます。保険を有効に活用するためには、最初の連絡と順序を守ることが大切です。

清掃完了までにかかる期間はどれくらい?

結論として、清掃完了までの期間は被害状況によって大きく異なります。理由は、焼損の範囲や煤の量、建物の構造によって作業内容が変わるからです。

例えば、軽度な火災で煤の付着が一部であれば、数日程度で完了するケースもあります。一方で、部屋全体に煤や臭いが広がっている場合や、解体や乾燥作業が必要な場合は、数週間かかることもあります。

また、消臭作業は一度で終わらず、効果確認をしながら複数回行うこともあります。正確な期間は現地調査を行わなければ判断できません。建物の安全確認や復旧工事の有無も期間に影響します。早く住環境を戻したい場合でも、十分な工程を省かないことが重要です。

作業前に近隣への配慮は必要ですか?

結論として、作業前の近隣への配慮は必要です。理由は、火災現場の特殊清掃では臭いや音、搬出作業が発生することがあるからです。

例えば、煤や焦げ臭の除去作業中に臭いが外へ漏れたり、家財撤去の際に物音が出たりすることがあります。これを事前に知らせていないと、近隣住民とのトラブルにつながる可能性があります。多くの専門業者は、作業内容に応じて配慮方法を提案し、必要に応じて養生や時間帯調整を行います。

事前説明があるだけでも住民の理解を得やすくなります。安心して作業を進めるためにも、管理会社や業者と相談し、適切な対応を取ることが大切です。

まとめ

火災現場の特殊清掃は、通常の掃除では対応できない危険や問題を解決するために欠かせない作業です。煤や煙には有害物質が含まれ、焦げ臭は建物内部に長く残ります。

誤った清掃は被害拡大や健康被害につながる恐れがあります。費用は被害状況や建物条件で変わりますが、火災保険の確認や早期相談、業者比較で負担を抑えられます。

実績と説明力のある業者を選び、正しい手順で進めることが、安全で確実な原状回復につながります。自己判断せず専門家に任せる姿勢が、再発防止と早期復旧の近道になります。