一人暮らしのご家族が亡くなった場合、遺品整理には多くの時間と労力が必要になります。部屋に残された荷物の量が多かったり、財産や重要書類の場所が分からなかったりと、どこから手をつければ良いのか迷う方も少なくありません。また、相続人が遠方に住んでいる場合は、作業時間を確保するだけでも大きな負担になります。

本記事では、一人暮らしで亡くなった際の遺品整理の責任や費用相場、注意点、優良業者の選び方までを分かりやすくまとめています。正しい知識を知ることで、遺品整理を安全かつ確実に進める助けとなります。

一人暮らしの遺品整理は誰が行う?責任と費用負担の基本

一人暮らしの方が亡くなった場合、遺品整理は家族が突然向き合うことになる大きな負担です。誰が片付けを行うのか、費用は誰が負担するのかを理解しておくことで、トラブルや混乱を避けることができます。まずは法律上の基本ルールを知っておくことが大切です。

遺品整理を行う義務は法定相続人が担う

遺品整理を行う役割は、法律上「法定相続人」が担うことが基本です。法定相続人とは、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹など、民法で定められた相続を受ける人のことです。遺品整理は単なる片付けではなく、財産や契約書、重要書類の確認も必要であり、責任を持って進める必要があります。このため、相続人が作業を担当する仕組みになっています。

なぜ相続人が行うのかというと、遺品には財産価値のあるものが含まれている可能性があり、適切な管理が求められるためです。たとえば、通帳・印鑑・不動産関連書類・保険証書などの重要品は、相続手続きにも影響します。また、相続放棄を検討している場合は、故人の財産を勝手に処分すると「財産を処分した=相続を受けた」とみなされる可能性があるため、慎重に扱う必要があります。

遺品整理は精神的な負担も大きく、専門知識も必要になるケースがあります。そのため、相続人自身が行うことが難しい場合は、遺品整理業者に依頼することも認められています。ただし、依頼する場合も最終的な判断は相続人が行うため、責任は相続人にあることを忘れないようにしてください。

遺品整理の費用は相続財産または相続人が負担する

遺品整理にかかる費用は「相続財産」から支払うのが原則です。相続財産とは、故人が残した預金・現金・不動産・株式などを指し、遺品整理の費用はこれらから支払うことが可能です。これは、遺品整理が故人の遺産管理の一部と考えられるためです。もし相続財産に十分な現金がある場合、相続人の負担は発生しません。

しかし、故人に十分な財産がない場合や、預金が凍結されて引き出せない場合は、相続人がいったん立替える必要があります。また、相続人が複数いる場合は、費用をどのように分担するか話し合って決めることも重要です。相続放棄をする予定がある場合は、費用負担の扱いが複雑になるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

さらに、遺品整理の費用は現場の状況や間取り、持ち物の量によって大きく変わります。ワンルームでも大量の物があれば高額になることがありますし、特殊清掃が必要な場合はさらに追加費用が発生します。こうした点を理解しておくことで、費用の見通しを誤ることなく準備ができるようになります。

一人暮らしの遺品整理で発生しやすい課題

一人暮らしの遺品整理では、家族と同居していた場合とは異なる問題が発生しやすい傾向があります。財産の把握が難しいことや荷物の量が多いこと、さらに遠方に住む家族が作業に参加できないなど、複合的な負担が大きくなる点が特徴です。

財産や重要品の把握が難しい

一人暮らしの遺品整理では、故人の財産や重要品の場所が分からないまま作業を進めることが多く、これが大きな課題となります。特に銀行の通帳、印鑑、保険証券、不動産関連書類、契約書類などは生活スペースのどこに保管されているか家族が知らないケースがほとんどです。このため、遺品整理の最初の段階で重要品を探し出す作業が必要になり、時間と労力が大きくかかります。

重要品を見落とすと、その後の相続手続きに大きな支障が出る可能性があります。例えば、保険金の請求期限に間に合わなかったり、相続財産を把握しきれず相続分を誤るケースもあります。こうしたリスクを避けるためには、丁寧な仕分けと書類の確認が欠かせません。また、専門業者に依頼すれば、重要品の探索に慣れたスタッフが効率的に作業を進めてくれるため、見落としのリスクを減らすことができます。

荷物量が多く仕分け作業に時間がかかる

一人暮らしの場合でも、生活している部屋には多くの物が残されており、その量は見た目以上に多いことが一般的です。特に長年住んでいた場合、押し入れや収納スペースに物が詰まっているため、仕分けだけでも数日〜数週間かかることがあります。また、家具や家電がそのまま残っている場合は、処分方法を自治体のルールに合わせて考える必要があり、さらに手間が増えます。

仕分け作業では「残す物」「捨てる物」「売れる物」「寄付できる物」など複数の分類が必要で、迷いながら進めると作業が大きく遅れることがあります。特に思い出が詰まった品物が多い場合、手が止まってしまうことも多く見られます。遺品整理業者に依頼すると、仕分けの基準を明確に示しながらスムーズに作業を分担してくれるため、短期間で効率的に片付けることが可能です。

遠方・多忙で作業時間を確保しづらい

一人暮らしの遺品整理で最も苦労するのが、家族が遠方に住んでいて現地へ何度も行けないという点です。仕事や家庭の事情で長期間の滞在が難しい場合、遺品整理が思うように進まず、片付けが長引く原因になります。また、平日に官公庁へ行く必要がある手続きが多いため、仕事を休まなければ対応できない場面も発生します。

遠方からの遺品整理は、移動費や宿泊費などの負担も大きく、精神的にも肉体的にも消耗しがちです。このような状況では、必要書類の確認や契約の見落としなどミスが起きやすくなります。そのため、遺品整理業者に作業を一任したり、立ち会い不要のサービスを利用することで負担を大幅に減らせます。信頼できる業者であれば、写真付きの報告書や作業後の室内確認なども丁寧に対応してくれるため、遠方に住んでいても安心して依頼できます。

専門業者へ依頼すべき理由とメリット

一人暮らしの遺品整理では、家族だけで片付けようとすると時間も体力も大きく消耗してしまいます。専門業者に依頼することで作業がスムーズに進み、精神的な負担も軽減できます。さらに専門知識が必要な場面にも対応できるため、安心して任せられるのが大きなメリットです。

時間・労力を大きく削減できる

遺品整理を専門業者に依頼する最大のメリットは、短時間で効率よく作業を進められる点です。一人暮らしの部屋には家具・衣類・家電など多くの物が残されており、家族だけで片付けようとすると数日〜数週間かかることがあります。業者の場合、経験豊富なスタッフが複数名で作業にあたるため、数時間〜1日で整理を終わらせることも可能です。

また、重たい家具の搬出やゴミの分別、リサイクル品の処理など、体力を使う作業をすべて任せられるのもメリットです。特に高齢のご家族や仕事が忙しい方にとっては、業者のサポートは大きな助けになります。加えて、自治体のゴミ出しルールに従って適切な処分方法を判断してくれるため、手続きの手間も大幅に省けます。こうした点から、時間と労力を節約したい方には専門業者の依頼が非常に有効です。

分別・処分の精神的負担を軽くできる

遺品整理では、故人の想いが詰まった品物を前にすると、なかなか手が進まないことが多くあります。思い出の品を捨てるか残すかを判断する作業には精神的な負担が伴い、家族だけで行うと作業が長引いてしまう原因になります。専門業者はこうした状況を理解しており、必要に応じてアドバイスをしながら無理のないペースで進めてくれるため、心の負担が軽くなります。

さらに、分別の基準を明確に示してくれるため「これは捨てても良いのか」「価値があるのか」など迷う時間を減らすことができます。遺品の中にはリサイクル可能な物や買取できる物もあるため、業者の判断によって処分費用を抑えられることもあります。家族の気持ちに寄り添いながら作業を進めてくれる点は、専門業者ならではの大きなメリットです。

特殊清掃や供養など専門作業に対応できる

一人暮らしの遺品整理では、状況によって特殊清掃が必要になるケースがあります。発見が遅れた場合や室内に強い臭いが残っている場合、一般的な掃除では対応できず、専門的な消臭・除菌作業が必要になります。遺品整理業者の中には特殊清掃に対応している業者も多く、適切な機材と薬剤を使い、短時間で生活できる状態まで回復させることができます。

また、仏壇・遺影・思い出の品など、処分に抵抗がある物については供養サービスを利用できる場合があります。寺院と提携して供養してもらえるため、心の整理にも役立ちます。遺品の買取サービスを併用すれば、費用を抑えながら整理を進められる点も大きなメリットです。こうした専門的な作業まで一括で対応できるのは、遺品整理業者ならではの強みと言えます。

【間取り別】一人暮らしの遺品整理にかかる費用相場

一人暮らしの遺品整理では、部屋の広さや荷物量によって費用が大きく変わります。ワンルームと1LDKでは必要なスタッフ数や作業時間が異なるため、事前に相場を把握しておくことがとても重要です。ここでは間取り別の料金目安を分かりやすくまとめています。

ワンルーム・1Kの費用相場

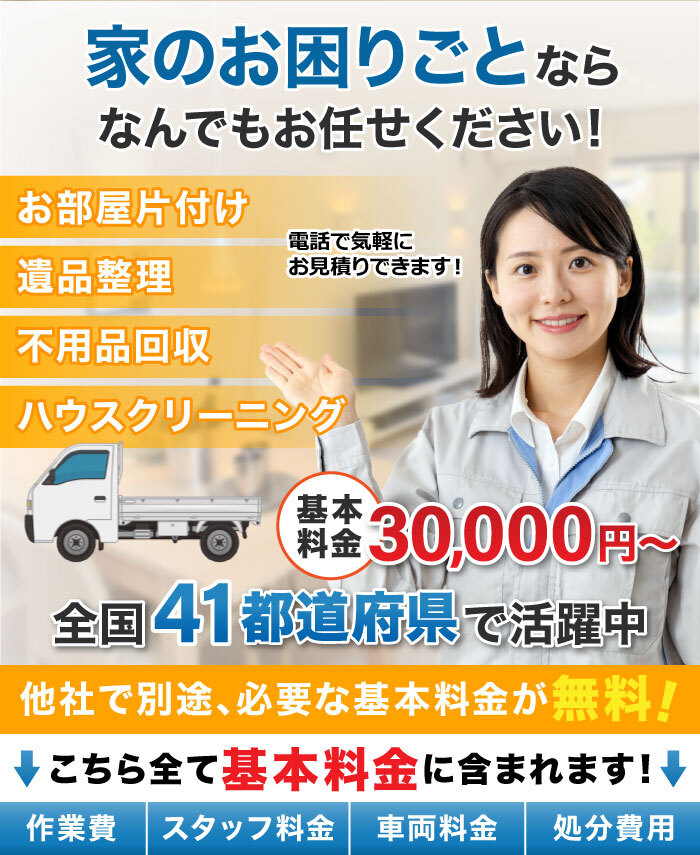

ワンルームや1Kの遺品整理は、一人暮らしの中でも最も依頼が多い間取りであり、費用相場はおおむね30,000円〜80,000円ほどです。この金額は、荷物の量や階段の有無、搬出のしやすさによって変動します。少ない荷物であれば3万円台で収まることもありますが、生活用品が多い場合や家具が多い場合は7万円以上になることも珍しくありません。

また、エレベーターの有無によっても費用が変わります。エレベーターなしの3階以上では、追加の人件費が必要になることがあります。さらに、家電リサイクル対象品が複数あると処分費用が増えるため、費用はやや高くなる傾向があります。ワンルームであっても、長年住んでいたケースでは荷物の量が多いことが多く、作業時間も長くなるため相場の上限に近くなる場合が多い点を理解しておくと安心です。

1DK・1LDKの費用相場

1DKや1LDKの場合、生活スペースが広くなる分、遺品整理の作業量も増え、費用相場は50,000円〜120,000円ほどになります。特に1LDKは家具が複数あることが多く、仕分け・搬出・処分に時間がかかるため、10万円前後になるケースが一般的です。

また、部屋数が増えることで「探すべき重要書類の範囲が広がる」「収納スペースが多く整理に時間がかかる」など、スタッフの作業負担が大きくなりやすいのも特徴です。間取りが広いほど作業人数が増えるため、人件費の割合が高くなる点にも注意が必要です。さらに、マンションや集合住宅の場合は駐車スペースの確保が必要で、状況によっては追加料金が発生することもあります。1DK・1LDKの整理は、事前の見積もりをしっかり確認することが大切です。

特殊清掃が必要な場合の追加料金目安

一人暮らしの遺品整理では、発見が遅れた場合や室内の状態が悪い場合に「特殊清掃」が必要になることがあります。この特殊清掃は一般的な片付けとは異なり、専門的な消臭作業・除菌作業・体液の処理などが必要になるため、追加料金が発生します。追加費用の相場は30,000円〜200,000円以上と幅が広く、状況の深刻度によって大きく変わるのが特徴です。

軽度の臭い対策であれば3万円〜5万円ほどで済むことがありますが、体液が床に染み込んでいる場合や強い腐敗臭が残っている場合は、床材の撤去やオゾン脱臭機の使用が必要となり10万円〜20万円以上になるケースもあります。また、害虫駆除が必要な場合や、壁紙や床材を張り替える必要がある場合は、追加費用がさらに発生します。特殊清掃は一般の遺品整理より高度な技術が求められるため、必ず専門業者へ依頼することが推奨されます。

遺品整理費用の内訳と後悔しない見積もり確認ポイント

遺品整理の費用は、作業内容や現場の状況によって大きく変わります。見積もりを正しく理解することで、予想外の追加料金を避けることができます。ここでは、費用の内訳と注意すべきポイントを整理し、後悔しない依頼につなげるための基礎知識をご紹介します。

基本料金に含まれる作業内容

遺品整理の基本料金には、多くの場合「仕分け・搬出・簡易清掃・車両費」などの作業が含まれています。まず、仕分け作業では、残す物・捨てる物・買取できる物などに分類し、必要な物を確実に取り出すサポートを行います。次に、家具や家電、生活用品を家の外へ搬出する作業が含まれ、重い家具もスタッフが対応してくれます。

さらに、遺品を truck に積み込むための車両費が含まれており、1台分の費用が基本料金内に設定されていることが一般的です。最後に、作業後の「簡易清掃」も基本料金に含まれていることが多く、掃き掃除や簡単な拭き取りなどを行い、最低限の生活空間を整えてくれます。

ただし、業者ごとに基本料金の範囲が異なるため、見積書で明確に確認することが大切です。特に「リサイクル家電の処分」や「供養」などは基本料金に含まれないことが多いため、事前に把握しておくと安心です。

追加料金が発生しやすいケース

遺品整理では、現場の状況によって追加料金が発生することがあります。代表的な例として「階段作業」「大量の不用品」「予想外の汚れ・臭い」「リサイクル家電の処分費」などがあります。まず、エレベーターがない3階以上の物件では、スタッフや時間の負担が増えるため追加料金が発生することがあります。

また、一般的な量を超える不用品や粗大ごみがある場合も、処分費が増えるため料金が上がります。特に本・衣類・家具が多い部屋では、トラックの台数が増えることがあり、その分の費用が追加されます。さらに、発見が遅れたケースでは特殊清掃や消臭作業が必要になる場合があり、これも追加料金の対象です。

加えて、冷蔵庫・洗濯機・テレビなどのリサイクル家電は法律により別途処分費が必要で、見積もり外となることが多い点に注意が必要です。こうした追加料金が発生しやすい要素を理解し、見積もりの段階で確認することで、予算オーバーを避けることができます。

見積書の内訳で必ず確認すべき点

見積書を確認する際は、「作業内容」「人件費」「車両費」「処分費」「追加料金の条件」の5つを必ずチェックする必要があります。特に、基本料金に何が含まれているか明記されているかどうかは重要です。含まれていない作業が多い場合、当日に追加費用が発生する可能性が高くなります。

また、人件費や車両費が不自然に高く設定されていないか、トラックの台数が適切かどうかも確認すべきポイントです。処分費については、品目別の金額が明記されていれば信頼性が高いといえます。さらに、追加料金の発生条件が詳しく書かれているかどうかも重要で、曖昧な表現がある業者は後からトラブルになる可能性があります。

最後に、「見積もり後の追加費用は発生しない」と明記されているか確認することで、安心して依頼できます。複数業者の見積書を比較し、料金と内容のバランスが取れている業者を選ぶことが後悔しない遺品整理の第一歩です。

優良な遺品整理業者を見極める基準

安心して遺品整理を依頼するためには、業者の質を正しく見極めることが欠かせません。許認可の有無、料金の分かりやすさ、口コミや実績などを総合的に確認することで、トラブルを防ぎ、満足度の高いサービスにつながります。

必要な許認可を保有しているか

優良な遺品整理業者を選ぶ際は、まず「必要な許認可を持っているか」を確実に確認することが重要です。遺品整理では、多くの不用品を回収・処分するため「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要になるケースがあります。しかし、この許可は自治体ごとに厳しい条件があり、全ての業者が取得できるわけではありません。そのため、許可がない業者が許可業者へ処分を委託する形で作業を行うこともあります。

また、貴重品や価値ある物を扱う場面も多いため、「古物商許可」を持っている業者であれば、遺品の買取にも正しく対応できます。さらに、遺品整理士などの資格を持つスタッフが在籍しているかどうかも確認ポイントであり、専門知識を持った担当者が作業することで、丁寧で適切な対応が期待できます。

許認可の有無は、業者の公式サイトや見積もり時に必ず確認できるため、不明点はそのままにせず質問して明確にしておくことが大切です。

料金体系・追加費用の説明が明確か

信頼できる業者を判断するためには、「料金体系が明確であるか」が非常に重要です。遺品整理では、作業状況や荷物量によって費用が変わるため、トラブルの多くは「当日になって追加料金を請求された」というケースです。優良業者は、作業内容ごとに料金を分かりやすく提示し、基本料金に含まれる内容を丁寧に説明してくれます。

また、追加料金が発生する条件も事前に説明されるのが一般的です。例として、リサイクル家電の処分費、階段での搬出作業、予想外の汚れや特殊清掃が必要になった場合などが挙げられます。曖昧な表現がなく、見積書の内訳が細かく記載されている業者ほど信頼性が高いと言えます。

無料見積もりに対応しているかどうかも大切なポイントで、現地調査を行ったうえで正確な料金を提示してくれる業者を選ぶことで、後悔のない依頼につながります。

口コミや実績から信頼性を判断する

遺品整理業者の信頼性を知るには、「口コミ」と「実績」を確認することが非常に効果的です。利用者の声は、公式サイトでは見えにくい業者の実態を知る大きな手がかりになります。口コミでは「スタッフの対応」「作業の丁寧さ」「追加料金の有無」など、実際に利用した人だからこそ分かる情報が得られます。

また、過去の実績も重要な判断基準です。作業件数が多い業者ほど経験が豊富で、さまざまな状況に対応できる可能性が高くなります。特に、自治体や企業からの依頼実績がある場合、信頼度はさらに高まります。

注意点として、口コミは複数のサイトを比較することが大切です。一部の意見だけを参考にするのではなく、総合的に評価を判断することで、より確かな選択ができるようになります。こうした情報をしっかり確認することで、安心して任せられる業者を見つけやすくなります。

遺品整理と合わせて進めるべき死後の手続き

遺品整理と同時に進めるべき死後の手続きは多く、早めに対応しないと生活サービスの料金が発生し続けることがあります。役所、ライフライン、金融機関など関係する範囲が広いため、順番を整理して確実に進めることが大切です。

役所関連の手続き(死亡届・世帯主変更など)

死後すぐに必要となる最も重要な手続きに「役所への届け出」があります。死亡届は、亡くなった日から7日以内に提出しなければならず、家族や親族が行う必要があります。死亡届の提出後には火葬許可証が発行され、葬儀や火葬を進めることができます。また、一人暮らしの方が亡くなった場合、自動的に世帯主がいなくなるため「世帯主変更届」の提出が必要になります。

さらに、健康保険や年金の手続きも重要です。国民健康保険に加入していた場合は「資格喪失届」を行い、介護保険証の返却も必要です。年金受給者であれば「年金受給停止届」を提出しないと、不要な年金が振り込まれ後で返還を求められることがあります。これらの手続きは役所の窓口で案内してくれるため、遺品整理と並行して早めに進めるとスムーズです。

ライフラインやサービスの解約

遺品整理と同時に行う必要があるのが「ライフラインの解約」です。電気・ガス・水道は放置すると料金が発生し続け、支払いの負担が増えてしまいます。特にガスや電気は安全面の問題もあるため、早めの停止手続きが求められます。各社に連絡すると、停止日を指定して作業員が訪問する場合もあります。

また、インターネット回線や携帯電話、新聞、NHKなど、生活に関わる多くのサービスを契約しているケースもあります。これらは本人死亡の旨を伝えれば解約が可能ですが、解約に必要な書類や本人確認方法はサービスごとに異なります。放置すると料金が発生するだけでなく、契約更新扱いになってしまう場合もあるため注意が必要です。

さらに、サブスクリプション(月額サービス)も忘れやすいため、銀行引き落としやカード利用明細を確認し、確実に解約しておくことが大切です。

金融機関・保険会社の名義変更

遺品整理と同時に進めるべき大切な手続きとして、銀行口座・クレジットカード・生命保険など「金融関係の名義変更」があります。銀行口座は死亡が確認されると凍結され、引き出しや振込など一切の利用ができなくなります。そのため、相続人は金融機関に死亡を伝え、必要書類を提出して相続手続きを進める必要があります。

クレジットカードも速やかに解約しなければ、年会費が発生したり不正利用される恐れがあります。保険会社については、生命保険や医療保険の請求期限が設けられているため、早めの連絡が重要です。保険金の受取人が指定されていればスムーズですが、指定がない場合は相続手続きと合わせて進めることになります。

金融関係の手続きは複雑で、必要な書類も多いですが、後回しにすると時間がかかるため、遺品整理と並行して計画的に行うことが重要です。

まとめ

一人暮らしで亡くなった場合の遺品整理は、相続人が責任を持って進める必要があり、荷物量の多さや手続きの複雑さから、負担が大きくなりやすいのが特徴です。特に財産の確認や仕分け作業は時間がかかり、遠方に住むご家族の場合は作業自体が難しいケースも少なくありません。

こうした状況を考えると、専門業者へ依頼するメリットは大きく、短時間で効率的に遺品を整理し、必要に応じて特殊清掃や供養まで任せられる点が安心材料になります。また、費用相場を理解し、見積もりの内容をしっかり確認することで、適正な料金で依頼できるようになります。

さらに、許認可の保有や口コミ評価など、信頼できる業者を見極めるポイントを押さえることも重要です。遺品整理は心身ともに負担が大きい作業ですが、正しい知識と適切な相談先を見つけることで、よりスムーズに進めることができます。