遺品整理を行う際、役所での手続きや費用負担について悩む方は多いです。死亡届の提出や公共料金の解約など、適切な手続きをしなければなりません。また、遺品整理には費用がかかり、相続人が負担するのが一般的ですが、自治体の支援制度を利用できる場合もあります。

本記事では、遺品整理に関する役所での手続きや支援制度、事前にできる対策について詳しく解説します。スムーズに進めるためのポイントを押さえておきましょう。

遺品整理に必要な手続きとは?

遺品整理を進めるには、役所への届け出や法的手続きが必要です。特に、死亡届の提出や公共料金の解約、相続関連の手続きが重要です。適切な準備を行うことで、スムーズに進めることができます。

遺品整理を始める前に準備すべきこと

遺品整理を始める前に、必要な準備をしておくことで、スムーズに作業を進めることができます。まず、故人の財産や契約状況を整理するために、通帳や契約書類を確認しましょう。これにより、相続や解約手続きを円滑に進められます。次に、作業に必要な道具を準備し、処分方法を決めることも大切です。

自治体の粗大ごみ回収や、不用品回収業者の利用を検討しましょう。また、貴重品や思い出の品の仕分けを事前に行うことで、遺品の処理がスムーズになります。さらに、役所への届出や相続関係の確認も欠かせません。故人の銀行口座の凍結や未払いの公共料金の処理が必要になるため、早めに情報を集めておくことが大切です。これらの準備を行うことで、遺品整理の負担を軽減できます。

必要な役所手続きの具体的な内容

遺品整理では、役所への届け出が欠かせません。まず、死亡届を提出し、戸籍の抹消手続きを行います。これは、死亡後7日以内に行う必要があります。

次に、住民票の除票を取得し、年金や健康保険の手続きを進めます。故人が年金受給者であれば、日本年金機構への届出も必要です。さらに、公共料金や携帯電話の解約手続きも行いましょう。これには、故人の死亡証明書が必要になる場合があります。

また、固定資産税や自動車税の名義変更手続きも重要です。相続人が車や不動産を引き継ぐ場合、税務署や法務局で名義変更の手続きを行う必要があります。役所での手続きは多岐にわたるため、事前に必要書類を確認し、効率よく進めることが大切です。これにより、遺品整理を円滑に進めることができます。

遺品整理と相続手続きの関係性

遺品整理と相続手続きは密接に関係しています。遺品の中には、現金や貴金属、不動産の権利書など、相続に関わる重要な財産が含まれるため、適切に管理する必要があります。まず、遺品整理を始める前に、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の方針を決めましょう。特に、不動産や預貯金の相続には、法的な手続きが必要になるため、慎重に進めることが大切です。

また、故人が負債を抱えていた場合、その負債も相続の対象となるため、相続放棄の検討が必要になることもあります。相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。遺品整理を適切に進めることで、相続財産の正確な把握ができ、相続手続きをスムーズに進めることが可能になります。そのため、遺品整理と相続の手続きを並行して行うことが望ましいです。

遺品整理の費用負担や支援制度について

遺品整理には、清掃や処分にかかる費用が発生します。費用負担は相続人が行うのが一般的ですが、自治体の支援制度を利用できる場合もあります。生活保護世帯には特別な対応が必要です。

遺品整理の費用は誰が負担する?

遺品整理の費用は、基本的に相続人が負担します。遺品整理には、不用品の処分や清掃、業者の依頼費用などがかかるため、数万円から数十万円かかることが一般的です。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、遺産の中から支払うことも可能です。ただし、故人に負債があった場合や、遺産がほとんどない場合は、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄をした場合、遺品整理の責任は相続人にはなくなりますが、自治体が対応することもあります。

また、故人に生命保険がある場合は、その保険金を活用することも可能です。費用負担を少しでも軽減するために、自治体の支援制度や低価格の業者を探し、計画的に整理を進めることが重要です。

自治体が提供する支援制度とは

自治体によっては、遺品整理に関する支援制度を提供している場合があります。例えば、生活保護受給者が亡くなった場合、自治体が一定の範囲で費用を負担する「葬祭扶助制度」が利用できます。また、高齢者が独居で亡くなり、身寄りがいない場合は、自治体が遺品整理を行うケースもあります。

さらに、多くの自治体では、不用品回収のサービスを提供しており、粗大ごみの回収や特定の物品の処分を無料または低料金で行っています。これにより、業者に依頼するよりも費用を抑えることが可能です。各自治体によって支援内容は異なるため、遺品整理を始める前に、役所の福祉課や環境課に相談することが大切です。支援制度を活用することで、遺品整理の負担を軽減できます。

生活保護を受けていた場合の対応方法

故人が生活保護を受けていた場合、遺品整理の対応には特別な配慮が必要です。まず、生活保護受給者が亡くなった際には、自治体が「葬祭扶助」を適用し、最低限の葬儀費用を負担する場合があります。しかし、遺品整理の費用は基本的に相続人が負担するため、遺産がない場合は自治体に相談することが重要です。

相続人がいない場合、または相続放棄が行われた場合、自治体が遺品の処分を行うことがあります。ただし、この対応は自治体ごとに異なるため、事前に確認が必要です。生活保護受給者の住居が公営住宅の場合、速やかに明け渡す必要があるため、早めに整理を進めることが求められます。また、遺品の中に現金や貴重品が含まれる場合は、自治体が管理することになるため、不正な処分を防ぐためにも適切な手続きを行うことが大切です。

事前対策をするためのポイント

遺品整理の負担を減らすためには、事前の対策が重要です。生前整理を行うことで相続手続きがスムーズになり、信頼できる業者を選ぶことも大切です。また、死後事務委任契約の活用も有効です。

生前整理を行うメリット

生前整理を行うことで、遺族の負担を大幅に軽減できます。まず、不要なものを事前に処分しておくことで、遺品整理の手間と費用を抑えることが可能です。また、財産や重要書類を整理し、相続人に明確な情報を残すことで、相続トラブルを防ぐことができます。さらに、保険や年金、契約中のサービスを整理しておくことで、手続きの簡素化が可能です。特に、エンディングノートを活用すれば、遺族が困ることなくスムーズに手続きを進められます。

精神的な面でも、あらかじめ整理をしておくことで、自分の死後について安心感を持つことができます。生前整理は単なる片付けではなく、自分自身の人生を振り返り、必要なものを見極める大切な作業です。早めに準備を進めることで、家族の負担を減らし、自分自身も安心した老後を迎えることができます。

信頼できる遺品整理業者の選び方

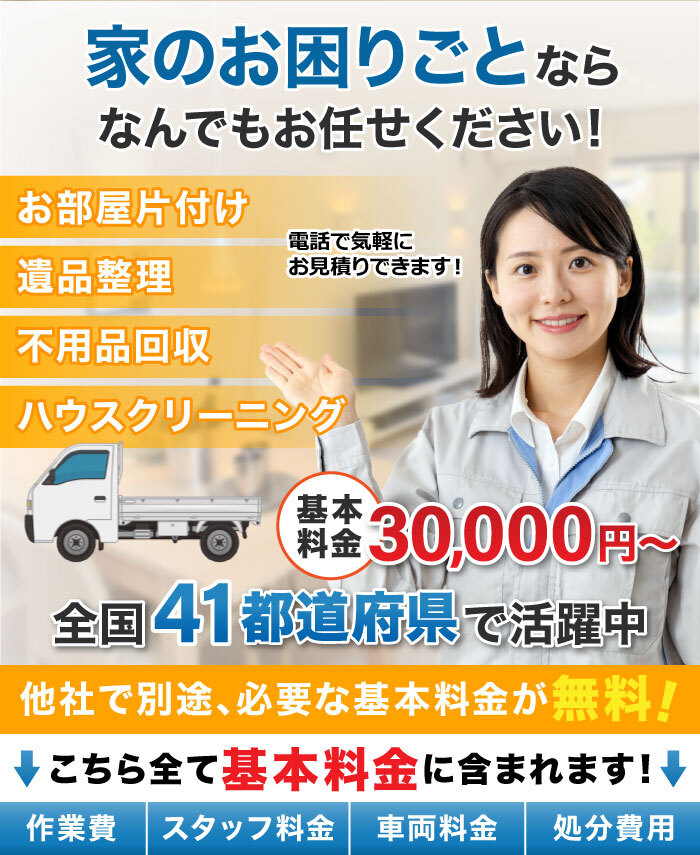

遺品整理業者を選ぶ際は、信頼できる業者を見極めることが重要です。まず、一般廃棄物収集運搬の許可や古物商許可を持つ業者かどうかを確認しましょう。無許可の業者に依頼すると、不法投棄などのトラブルにつながる可能性があります。次に、実績や口コミを調べ、過去の利用者の評判を確認することが大切です。特に、自治体や専門機関の認定を受けている業者は安心して利用できます。

また、事前に見積もりを取り、料金が明確であることを確認することもポイントです。追加料金の有無や、サービス内容を細かくチェックしましょう。さらに、遺品を丁寧に扱い、供養やリサイクルに対応している業者を選ぶことで、安心して依頼できます。悪質な業者による高額請求や不適切な対応を避けるためにも、慎重に業者を選ぶことが大切です。

死後事務委任契約の活用

死後事務委任契約を活用することで、死後の手続きをスムーズに進めることができます。この契約では、生前に信頼できる個人や専門家に対し、自分の死後の事務手続きを委任することが可能です。具体的には、役所への死亡届の提出、公共料金の解約、遺品整理、葬儀の手配などが含まれます。この契約を結ぶことで、家族がいない方や相続人に負担をかけたくない方でも、適切な手続きを進めることができます。

また、弁護士や行政書士と契約することで、法的に適正な対応が保証されるため、トラブルを防ぐことができます。契約を結ぶ際には、契約内容を明確にし、費用や報酬について事前に確認することが重要です。死後事務委任契約を活用することで、死後の手続きを確実に進められ、遺族の負担を減らすことができます。

まとめ

遺品整理には、役所での手続きや費用の負担、相続との関係など、多くの課題があります。まず、死亡届や公共料金の解約など、必要な手続きを早めに進めることが重要です。また、遺品整理の費用は相続人が負担するのが一般的ですが、自治体の支援制度を利用できる場合もあります。さらに、生前整理を行うことで、遺族の負担を減らし、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。

信頼できる遺品整理業者の選定や、死後事務委任契約の活用も有効です。事前の準備と正しい知識を持つことで、遺品整理の負担を大幅に軽減できます。